| Страница 6 из 7 |

|

|

Иеромонах Мефодий (Савелов-Иогель)

5. НЕПОДВИЖНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Рождество Богородицы.

Благоговейно чтит христианский мир сияющий небесной красотой Образ Богоматери…

Этот образ некая неотъемлемая часть Святого Святых христианской души, та часть, которой, поистине, «никакоже коснется рука скверных».

Тот, кто не в Церкви, тот никогда не поймет православного почитания Богоматери.

Но не напрасно сказал святой Киприан: «Кому Церковь не мать, тому Бог не Отец». Ибо не может быть Бог отцом тому, кто не хочет жить в царстве любви Божиих сынов и дщерей.

В пяти явлениях привыкли мы созерцать пред собою Образ Богоматери.

Новорожденным младенцем на той иконе Ее рождества, которую ныне предлагает нам на поклонение Святая Церковь; трехлетней отроковицей, входящей внутрь святого святых храма Иерусалимского; юной девой, приемлющей весть о воплощении от Нее Сына Божия; скорбящей Матерью, стоящей у Креста Сына своего и сердцем Ему сраспинающейся; благостной Старицей, в руки Сына Божия и Сына своего предающей дух свой.

Но одну надпись можно было бы начертать на всех этих изображениях Божией Матери в разные времена земной Ее жизни — это исповедание Ее, которое принесла Она в день Благовещения: «Се, раба Господня».

Ибо, поистине и в рождестве, и в радости, и в скорби, и в Самой смерти своей была Она Господней рабой, — и рабой не страха, а любви и смирения.

Молитвами Богородицы, Милостиве, очисти множество согрешений наших!

Сделаю Имя Твое памятным в род и род; посему народы будут славит Тебя вовеки.

(Пс. 44:18)

Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, что призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать Меня все роды.

(Лк. 1:48)

Рождество Богородицы.

Праздник Рождества Богородицы по преимуществу праздник оправдавшейся и пришедшей в совершение надежды.

«Иоаким и Анна поношения бесчадства и Адам и Ева от тли смертныя свободистася, Пречистая, во святем рождестве Твоем», — поет в этот день Святая Церковь.

Ветхозаветный мир бездетность почитал поношением, ибо верил и надеялся каждый израильтянин, что из недр его семьи или рода его произойдет обетованный Мессия. И в Рождестве Богородицы начинает осуществляться эта надежда, простирается мост между небом и землей.

И посему радуются и ликуют не только Иоаким и Анна, избавленные от своего поношения, но с ними и весь человеческий род.

Чему же ныне учит нас, братие, этот радостный, исполненный светом осуществленной надежды праздник? Да прежде всего терпению. Терпение — добродетель, приводящая нас в Царствие Божие. Все истинно доброе и ценное духовно приобретается терпением.

«В терпении вашем стяжите души ваши», — говорит в Евангелии Господь. Всякий в жизни претерпевший до конца будет спасен и прославлен Богом.

Это как раз видим мы на жизненном примере праведных родителей Пресвятой Девы, до конца претерпевших свое поношение.

Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест…

(Евр. 12:1-2)

Никакой крест не страшен для крестоносца-Христианина. В его несении открывается возможность поработать Богу и послужить Ему для того, чтобы освятить краткую жизнь свою и самого себя соделать сосудом Божией благодати.

Воздвижение: Животворящий Крест Христов.

В нынешний скорбно-торжественный праздник Воздвижения Животворящего Христова Креста, когда вспоминаем мы о страданиях Христа-Богочеловека, естественно, все благочестивое внимание наше должно быть устремлено на этот Святейший Жертвенник — Крест Христов и на нем распятого Христа-Жизнодавца.

Что же может сказать наше немощное слово при виде столь ужасной злобы людской, так высоко вознесшей, «на позор и удивление Ангелам и человекам» воплощенную Любовь Божественную?!

Слово умолкает… но много и многое говорит нам Сам, распятый на Кресте, наш Спаситель…

В то время, как одни из тех, ради которых пострадал Христос, отвергают Его, подобно древним фарисеям, другие равнодушно проходят мимо этого ужасного зрелища, и третьи вторично распинают Его своими грехами и беззакониями, Он, широко простерши на Кресте Пречистые руки Свои, желая всех привлечь в Свои спасительные объятия, смиренно, но грозно обращаясь к каждому из нас, взывает: ради тебя, о превознесенная гордыня человеческая, глава Моя увенчана тернием; ради тебя, беззаконник и делатель всякой неправды, руки Мои пригвождены ко Кресту; ради тебя, проводящего нечистое и скверное житие, сердце Мое уязвлено копием; ради тебя, ходящего путями стропотными и развращенными, ноги Мои изранены гвоздями; ради тебя, услаждающего гортань свою и пресыщающего чрево свое, Я вкусил желчи и оцта. По безмерной любви Своей к падшему человечеству Я вознесся на этот Крест, дабы всех вознести от земли на небо; кровь Свою пролил Я, дабы омыть ею твои беззакония.

После такого грозного призыва Страдальца-Христа можем ли мы равнодушно пройти мимо Его Крестной Голгофы?!

Приди же, надмевающийся своим знанием гордый человек, вопрошающий, подобно Пилату, — «что есть истина?» — и смиренно преклонись пред Смирившимся ради тебя.

Приди, обремененный грехами и беззакониями, ибо Крестом Христовым ты прощен.

Придите все, ходящие путями неправды, ибо только Распятый на Кресте есть «Путь, Истина и Жизнь».

Придем же все мы, утружденные и обессилевшие в борьбе со злом, припадем к подножию Креста Христова, ибо только в Нем наша сила, наша надежда и наше спасение.

О, преблаженное древо, на нем же распяся Христос, Царь в Господь!

Се бо прииде Крестом радость всему миру. Крест Ангелов слава и демонов язва.

Воздвижение: Суд Креста.

Ставил ли ты, христианин, когда-нибудь свою жизнь и свою совесть пред судом Голгофского Христова Креста?

Задумывался ли когда-нибудь над тем, какой должен дать ты ответ пострадавшему ради тебя Сыну Божиему?

Существует рассказ о том, как один неверующий человек, зайдя в полуразрушенную хижину рыбака, увидел там св. Распятие и прочитал над ним надпись: «Вот, что Я сделал для тебя, а ты что сделал для Меня?» Эти слова изменили жизнь неверующего. В них почувствовал он призыв Божией правды и жертвенной Любви, и пошел за Христом.

Так и ныне, в последние в этом богослужебном году дни, когда предлежит пред нами животворящий Крест Христов, обращается он непосредственно к жизни и совести каждого из нас.

Поставим себя пред его судом… Со всеми своими постоянными немощами и слабостями, со своим постоянным служением греху.

Таинство Любви совершилось на Голгофе: Господь взошел на Крест «да спасет мир от прелести», от прельщения греха.

И в постоянном подвиге борьбы с грехом раскрывается в жизни христианина верность Голгофе.

Поставим же жизнь свою и совесть пред судом Креста, не для того, чтобы подпасть под осуждение, но чтобы осудить живущий в нас грех и перестать быть рабами греха

Ибо в Кресте не только осуждение зла, но и сила борьбы с ним, и радость победы, и блаженство вечного покоя в Боге, уготованного для всех в жизни своей послуживших Кресту.

Покров Пресвятой Богородицы.

Праздник Покрова Божией Матери установлен по случаю чудесного Ее явления в Влахернском храме Константинополя. Во внутреннем своем значении это как бы праздник всех праздников, посвященных Богоматери после вспоминаемых событий земной Ее жизни.

В празднике Покрова — прославление Царицы Небесной за все Ее милости, явленные миру, за простертый над миром Ее омофор.

Мы молимся Всеблагой и Всенепорочной Матери Божией — и Она молится о нас, — говорит устами пламенной веры своей пастырь и молитвенник русской земли, о. Иоанн Кронштадтский. — Мы прославляем Ее — высшую всякой славы, и Она уготовляет нам самим вечную славу. Мы говорим Ей часто: «радуйся», и Она у Сына Своего и Бога просит: «Сын Мой возлюбленный, дай им вечную радость за приветствие Меня радостью».

Владычица Богородица! Ты, Коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас! Да памятуем мы о Тебе постоянно.

Да молимся Тебе всегда усердно! Да прибегаем всегда под кров Твой неленостно и без сомнения.

И еще:

Как праздновать праздник? Мы празднуем событие (вникнуть в величие события, цель его, плод его для верующих) или лице, как, например: Господа, Божию Матерь, Ангелов и Святых (вникнуть в отношение того лица к Богу и человечеству, в благодетельное влияние его на Церковь Божию, вообще). Надобно вникнуть в историю события или лица, приближаться к событию или лицу, иначе праздник будет несовершенный, небогоугодный. Праздники должны иметь влияние на нашу жизнь, должны оживлять, возгревать нашу веру (сердца) в будущие блага и питать благочестивые, добрые нравы. А они проходят больше с грехом, как и встречаются неразумно маловерным, холодным сердцем, часто вовсе не приготовленным к чувству тех великих благодеяний Божиих, которые Бог даровал через известное празднуемое событие.

Покров Богоматери.

Истина небесного предстательства Богоматери и святых — прежде всего, истина веры. Тот, кто никогда не молился, никогда не отдавал жизнь свою под покров святых, не поймет значения и цены попечения их об оставшихся на земле братиях.

Непосредственной причиной установления праздника Покрова Божией Матери явилось видение блаженного Андрея, который во время всенощного бдения во Влахернском храме Константинопольском узрел Матерь Божию, простирающую над молящимися свой омофор.

Праздник Покрова есть праздник, в который Церковь прославляет молитвенное предстательство Богоматери о человеческом роде, скорбящем, озлобленном, милости Божией и помощи требующем.

Царство Христовой любви — святая Церковь — органическое целое. У Нее нет живых и мертвых, прошедших и настоящих. В Ней — непрестающая жизнь Царствия Божия, жизнь раскрывающаяся в любви.

А сила любви велика. Она спасает мир от смерти. Она дерзает брать на себя чужие немощи и чужие грехи. В этой силе и дерзновении любви — тайна молитвенного о нас предстательства наших святых и главным образом — Матери воплощенной любви — Пресвятой и Преблагословенной Девы Марии.

Посему, христианин, очищая сердце свое, чаще прибегай к Покрову Пресвятой Девы. Помни, что вера и любовь могут «великая совершить». И не только от временных бед и скорбей будет спасать тебя омофор Богоматери. Он поможет тебе спастись и от вечной гибели и покроет тебя в страшные минуты исхода твоего от сей жизни.

И какие бы волны смущений и бед ни находили на тебя, не унывай, бодрствуй, и всегда помни слова преподобного Серафима:

…невозможно бесу погубить человека, если сам он только не перестал прибегать к помощи Царицы Небесной.

Икона «Всех Скорбящих Радость».

Тайной жизни церковной является православное почитание Богоматери.

Те, кто вне Церкви, те не чтут и не прославляют Ее преблагословенного имени. Но в Церкви все живы, все живут единою общею жизнью. Когда приходим мы в храм, со св. икон на нас смотрят лики святых, отделенных друг от друга тысячелетиями, но объединенных в общем священном Соборе Христовой Церкви.

И среди всех святых первое место всегда занимала Богоматерь.

«Предста Царица одесную Тебе» (слова псалма на проскомидии).

Но не только в этом торжественном прославлении знает Церковь Богоматерь. Она знает Ее и в повседневной жизни своей, как молитвенную предстательницу, как «теплую заступницу мира холодного».

И те наименования, с которыми прошли Ее иконы в Церковной истории, свидетельствуют, как близка была Божия Матерь истинным сынам рода христианского, в решительные и трудные минуты жизни своей прибегавшим к скорому Ее заступничеству.

Да и кто из нас в жизни своей не имел светлых и радостных воспоминаний, связанных с образом Богоматери.

Посему и ныне, в настоящий праздник чудотворного Ее образа «Всех Скорбящих Радости», обратим к Ней сердце свое и свои молитвы.

Молитва веры всегда просветляет и очищает человека, вырывает из сутолоки жизни, открывает просторы Царствия Божия. Молитва дерзает, молитва не знает невозможного. Молитва не требует, а просит, она всегда смиренна, кротка и готова на все.

И лучшим образом истинной молитвы является образ Пресвятой Девы, Которая носила в сердце своем и любовь, и смирение, и кротость, и потому великую обрела благодать молитвенного предстательства пред Богом.

Архангел Михаил, Ангел Хранитель.

В нынешнюю субботу Cвятая Церковь прославляла архангела Михаила и прочих бесплотных сил. Этот день близок каждой верующей Христианской душе, ибо в него прославляем мы и своего небесного друга и покровителя — Ангела-Хранителя.

Об Ангелах-Хранителях свидетельствует нам само Священное Писание: «Не все ли они (ангелы) суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение» (Евр. 1:14).

Ангел-Хранитель — это друг, который никогда не изменяет человеку, который приставлен к нему от двери крещения до двери гроба.

Ангел-Хранитель — это друг, на которого одного только можно в жизни положиться Христианину, ибо все, что окружает нас здесь, на земле — все это пар, прах и пепел, изменчивое непостоянство.

В страшный час смерти Ангел-Хранитель, — верный помощник, верный свидетель о всем том добром, что мы сотворили на земле, о всем том, что делает нас достойными звания человека. Но слишком далеки мы в жизни от своего Ангела, как далеки и вообще от всего невидимого и духовного. Мы верим только в то, только то признаем, что можно видеть глазами, осязать руками. Мы маловерны и немощны в вере.

И обрести путь к своему Ангелу-Хранителю — одна из задач нашей духовной жизни. А этот путь можно обрести не воображением и фантазией, которые, увы, часто только портят нам в жизни духовной, а непрестанным подвигом очищения сердца.

Только чистые сердцем узрят Бога, только чистым сердцам открывается духовное ведение. И истинный путь к небесному нашему помощнику и другу — путь очищения сердца и борьбы с грехом.

О, поистине, по слову Апостола, запинающий грех… Как многообразны те горькие плоды твои, которыми питаются все, кто приобщаются твоей неразумной снеди (вкушают греха).

И если бы ни сила Христа, что бы делал человек, до конца «сплетшийся зло во гнусных делах».

Но Божией благодатью спасается христианин. Ибо, если от сердца захочет он и все, что сумеет, со своей стороны сделает для борьбы со грехом, Господь всегда протянет к нему Свою мощную руку и изведет от тления жизнь его.

Рождественский Пост.

По милости Божией вступили мы в дни рождественского поста.

Пост — время, когда христианин должен задуматься над своей жизнью, должен представить себе цель жизни и практическое ее осуществление. Пост — это время, когда предоставляется нам возможность поработать над собой, как-то внутренне встряхнуться.

Человеческая жизнь коротка. Незаметно исчезают день за днем, месяц за месяцем, год за годом, а ведь не сделано ничего. Страшно бывает оглянуться на жизнь. Время прошло, а дел «непочатый угол».

Смерть человека всегда кажется преждевременной.

Человек всегда умирает, что-то недоделав, что-то не окончив. И, конечно, различно бывает это «что-то». Один подвижник умирал и плакал о том, что он еще не начинал покаяния. Это было возвышающим смирением, вытекавшим из глубокого сознания недостоинства каждого человека в действительной жизни пред той великой задачей, которую должен он совершить.

Один из тургеневских героев, умирая, с горькой усмешкой, признавался: «незаметно жизнь моя пролетела». Это страшное признание, увы, может быть признанием и многих из нас, если внезапно придет на нас страшный час смертный.

Помни «последняя», христианин! Бойся смерти и конца своего земного бытия не животным или неврастеническим страхом. Бойся его ради постоянного памятования о грядущем ответе за дела твои, за данные тебе от Бога таланты.

Помни, что не безвестность и тьма ждет тебя за гробом. Там ждет тебя радость, свет и упокоение от тяжких трудов, которые понес ты во имя Христово. Там до бесконечности будет развиваться в тебе и блаженством наполнять содержание твоей будущей жизни все то доброе, что насадил и возрастил ты здесь, на земле.

Помни слова псалмопевца: «Сеющие со слезами пожнут с радостью». Здесь на земле — время сеяния. И каждый церковный пост есть как раз то время, в которое можем бросить добрые семена в душу свою.

Введение во Храм Пресвятой Богородицы: Матерь Незаходимого Света.

Много бесценных жемчужин хранится в духовной сокровищнице Церкви. Радость и Свет несут они тому, кто приступает к ним с любовью и верой.

Но едва ли ни самой драгоценной из них является Пречистая и Преблагословенная Матерь Незаходимого Света, «теплая заступница мира холодного», Мария Дева, Богородица.

Трудно понять церковное почитание Богоматери тому, кто далек от Церкви, кто принадлежит к овцам, «яже не суть от двора сего». Только в Церкви возможно узреть сияние Ее Пречистого Лика. Только в живом Предании церковном живет и вечно будет жить светозарный Ее образ…

И наш нынешний праздник — Введения во Храм Пресвятой Богородицы — поистине является праздником Предания Церковного.

Свершается таинство веры…

Трехлетней отроковицей приводится Дева Мария благочестивыми родителями в священные пределы Иерусалимского Храма.

Озаренный Духом Божиим, вводит Ее первосвященник во «святая святых», прообразуя этим введением грядущее воплощение.

«Пречистый Храм Спасов, многоценный Чертог и Дева, священное сокровище Славы Божия, днесь вводится в Дом Господень, Благодать совводящи» — торжественно поет в этот день Святая Церковь.

И в этот же день, в первый раз в богослужебном году, поет Она торжественный гимн Христу грядущему: «Христос раждается — славите, Христос с небес — срящите, Христос на земли — возноситеся»… Христос и Богородица… Как неразрывно связаны Сын Человеческий и Матерь Божия в сознании и сердце церковного мира.

Он, — грядущий в мир «грешные спасти»… Она, — то лучшее и священнейшее, что могла принести земля своему Искупителю. И не только там, «в шатре лазурном и за пределами бесчисленных миров», но и здесь, в юдоли скорбной, продолжает стоять Благословенная у Креста Голгофы. Идут века… Падают царства и сокрушаются троны, а Она все стоит и предстательствует за тех, кто с верою и любовью прибегает к Ней.

Вечно живет в Церкви Богородица, вечно простирает над скорбящим и озлобленным миром Свой Омофор …

Сама Смиренная, среди смиренных ищет Она истинных чтителей, в Духе и Истине поклоняющихся Ей.

«Нищ и болящ есмь аз»… поведал Богу «сокровенная сердца своего» ветхозаветный псалмопевец… «Спасение Твое, Боже, да приимет мя»… Я — нищий и больной… Только Твое спасение может привести меня в Твои вечные кровы… А кто, братие, как не Она — Пречистая и Благословенная — ведет нас под эти вечные кровы?

Одному святому в видении представлены были светоносные обители райские. Явлена была ему и неизреченная слава торжествующего Лика Святых. Видел он там и пророков, и апостолов, и преподобных, и бесчисленные сонмы угодников Божиих. Только Матерь Божию не нашел он в этом сияющем мире… «Где же Пречистая?» — в недоумении вопросил он… «Она там, на земле, среди скорбящих и страждущих», — послышался ответ небожителя…

Да, поистине, братие, недалека от всех нас Божия Матерь… Она около нас, здесь в бурлящем потоке жизненных тревог… Только надо перейти какие-то грани, надо отрешиться от нашего обычного «полуверия», надо взыскать приобщения к тому миру, где чистые сердца чистым оком зрят Лице Божие…

Пусть же, среди повседневной нашей сутолоки и постоянной житейской суеты, радостным и ободряющим напоминанием о совершенной радости грядущего века будет настоящий наш праздник, посвященный Введению во Храм Пречистой Богоматери.

Пусть в скорбях, болезнях и частых озлоблениях своих всегда будет иметь пред собою христианин образ Той, сердце Которой «пронзило оружие». И пусть постоянной, от сердца исходящей молитвой каждого из нас будет:

Не отрини Меня до конца от Лица Твоего, Света Незаходимого Мати.

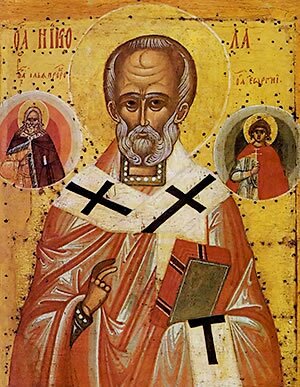

Святитель Николай Мирликийский.

Ныне память великого Божьего Святителя святого Николая Мирликийского Чудотворца и Архипастыря вселенского.

Нет на земле страны, от пустынных, суровых, диких пустынь севера, до роскошных южных краев, где бы не было известно имя Святителя Николая. Благостный, но строгий, любящий, но отечески взыскательный, Святитель Николай стал так близок русской душе, именно, как лучший образ, лучший пример Архипастыря, наставника, учителя, руководителя души. Именно этот заветнейший, любимейший образ великого Святителя пронес русский народ по всему необозримо широкому своему простору. И святителя Николая узнали, полюбили, крепко полюбили даже дикие племена северных народов, полу-язычников и язычников.

Среди западных европейских народов образ Святителя Николая более известен, как образ любящего, ласкового друга детей.

Но во всяком случае, все племена и народы земные соединены этой любовью к Святителю. И со светлых, священных страниц его жития встает пред нами его священнейший образ. Как юным отроком удалялся он от мирских забав и развлечений, изучая под руководством своего дяди, также святого Николая, слово Божие. Как стал пресвитером, еще более усилив свои подвиги во имя Божие, как укротил ветры морские на пути своем во Святую Землю, как был избран Епископом города Миры и явил здесь на высоте Архипастырства на вечные времена для всех народов высочайший образ святительства христианского. Как, горя ревностью о правде Божией, посрамил он Ария-лжеучителя на Вселенском Соборе, как защитил невинно осужденных, избавил семью от позора и как, отойдя ко Господу, бесчисленными чудесами явил он Божию силу пред лицом всего человечества.

Бесчисленными храмами, иконами и другими святынями, посвященными Святителю Николаю, запечатлел русский народ свою любовь к нему. Эта любовь горит по-прежнему в русских сердцах и в дни страданий так же, как в дни счастья. Даже больше, ибо в страшные и тяжелые дни, переживаемые нами, чаще вспоминается святый образ Святителя, ибо к кому же другому, как не к нему — великому и дерзновенному ходатаю пред Богом, могут придти в своей скорби, в своих страданиях, измученные люди.

И еще одна скорбная, но священная страница связана у нас ныне с именем Великого Святителя. Это имя носил наш Мученик — Царь-Император Николай II. Этот день два десятилетия тому назад радостно и светло праздновала вся Россия, как день Тезоименства Царского. А теперь у нас остались от этого прежнего праздника лишь молитвы о мученически убиенном нашем Государе. И эти молитвы, эту благоговейнейшую нашу память о Государе Мученике, воплотили мы здесь, на чужой земле, в той благолепной часовне, которая возвышается теперь у стен нашего храма.

Уже воздвигнуты ее стены, величественным куполом увенчана она, русский державный орел простер свои крылья над ее входом, двуглавыми же орлами украшена ее ограда. Осталось лишь закончить ее внутреннюю отделку, внутренние украшения. Пусть и на это священное дело так же щедро и широко отзовутся все русские люди, как отозвались на все дело сооружения часовни. И тогда с любовью, радостно совершим мы торжество освящения нашей часовни.

А Святитель Николай, видя, как в то самое время, когда злодейской рукой разрушаются на родной России посвященные ему храмы, созидается здесь на чужой земле на гроши и крохи русских бедняков прекрасный новый дом молитвы и покаяния, испросит у Всемилостивого Господа прощение бесчисленных наших прегрешений и озарит нас своими молитвами.

Святитель Николай.

Житие святителя Николая сохранило нам трогательное повествование о том, как добрый пастырь Христова стада с истинным христианским смирением разрешил тяжкую скорбь отца трех девиц, по выражению акафиста «на брак скверный нищеты ради уготованных».

Тихо и скромно, в продолжение нескольких ночей спускал в о кно дома несчастного отца кошельки с золотом Христов святитель. И поистине, нет тайного, что бы не сделалось явным, и этот подвиг Святителя Николая явился на все времена одним из лучших украшений венца его подвижнического.

Характерная черта святых в том, что они творят жизнь. Они не только проповедуют, не только начертывают пути спасения, но сами осуществляют проповедь, сами прокладывают пути. И среди многих «милостивцев» Христовой Церкви, сияет и ныне воспоминаемый нами Святитель Николай, в нашем русском религиозном быту и прошедший под именем «Николы Милостивого». Милостивого не только при жизни своей на земле, но и оттуда, из мира духовного, продолжающего свои заботы и отеческое попечение.

Святитель Николай, как то особенно близок христианскому сердцу, и близок именно своей великою и премудрою простотою. Весьма ярко и отчетливо в жизни его было отражено Евангелие. И весь его образ — образ кротости, любви и смирения, являет нам пример подлинной кристально чистой и лазурно прекрасной жизни Евангельской.

И, о, если бы, братие, умели мы, читая жития святых, применять их в своей жизни!

Сколько бы бодрящей радости открыли нам эти страницы. Как много примеров осуществления правды Евангельской нашли бы мы там. И во сколько бы раз действительней была бы для нас та жизнь, по сравнению с теми обманами и подделками, которые во главу бытия своего мы поставили.

Святитель Николай.

В наше время часто приходится слышать жалобы на человеческую черствость и безразличие к чужим страданиям, на то, что нет людей, которые умели бы подойти к своим ближним в переживаемые ими тяжкие минуты, хотя бы с одним словом утешения и ласки. И в действительности, не очень надо быть наблюдательным, чтобы воочию убедиться, сколько черствости, духовного холода и эгоизма окружают нас в нашей жизни. Слишком погрязли мы в свои интересы, радости и печали, слишком мало видим мы из за этих стен то, что творится около нас и наших эгоистически обособленных жизней. И как раз обратное приятие жизни раскрывается нам на тех страницах, к которым, увы, так редко, приходится нам прикасаться — на страницах житий святых — Божиих трудников, Божьих праведников, Божьих Святителей. А вот и ныне совершаем мы память св. Николая Чудотворца, архиепископа Ликийских Мир, жившего в IV веке во времена I Вселенского Собора.

Святая Церковь кратко рисует нам образ святителя:

В Мирех, святе, священнодействитель показался еси: Христово бо, преподобие, Евангелие исполнив, положил еси душу твою о людех твоих.

Святитель широкого и глубокого, христиански любящего сердца, Святитель Николай поистине полагал душу свою за други своя и этим «положением души» полно все, так любимое русским народом, житие его.

Вот дерзновенно спасает он от смерти, вот с поистине христианской деликатностью спасает от греховной жизни трех отроковиц, «на брак скверный нищеты ради уготованных».

Вот, наконец, является он и посмертным защитником и другом всех скорбящих и озлобленных, почитаемый даже миром, не просвещенным сиянием учения Христа. И все потому, что сумел, а главное захотел вспоминаемый ныне нами святитель, не на словах только, но в действительной жизни, стать исполнителем Закона Божией Любви и Божией Правды, явленных нам в откровении Евангельском.

Потому-то и прославляя его, и нам предлагая в живой пример духовно прекрасное житие его, призывает нас в сегодняшний день Святая Церковь.

Молебными песньми сошедшеся празнолюбцы (любители духовных праздников), нашего заступника честное принесение (перенесение святых мощей) радостно восхвалим: иже (который) вся страны просвещает чудесы, и скорбящия божественне утешает, обидимыя избавляет, иже милостынею Бога одолжи (чрез милостыни дал в долг Богу), того ради прият стократное воздаяние. К нему же вси мы взываем: помолися, Святителю Николае, Спася всех, умирити мир, и спасти души наши.

Христос Рождается.

Уже близок тихий свет звезды, указавшей путь к божественному Младенцу — Христу.

Христос рождается — славите; Христос с небес — срящите (встречайте); Христос на земли — возноситеся… начинает ныне воспевать Святая Церковь.

Ныне готовится мир вновь прославить Христово Рождество.

И каждый год, когда готовимся мы к этой радостной встрече, болью сжимается христианское сердце. Как много зла, как много неправды, прогрессирующих в росте своем, являет нам жизнь современности.

С другой стороны нисколько не убывает в своем сиянии звезда Христовой Правды и Любви. Христова правда не меркнет во тьме мира сего. Кто воистину уверовал во Христа, тот не убоится никакого внешнего торжества зла. Пусть правда совсем исчезнет с лица земли. Она — во Христе, а Христос вечен и непобедим.

Уверовать в силу непобедимого Христова добра — вот задача и подвиг жизни христианина.

«Сия есть победа, победившая мир — вера наша».

Эта победа — не победа огня и меча, не торжество видимого добра. Эта победа — невидима. И подвиг веры в том-то и заключается, чтобы уверовать, очами веры узреть эту победу и пронести знамя ее в жизни своей. Наш главный недуг это — неверие, вернее, маловерие, немощь скудной веры. Мы верим только в то, что открывается нашему чувственному оку, только в то, что могут осязать наши руки. Причина тому — в нашей духовной ограниченности, в недостатке смирения, всегда вскрывающего болезни нашего духа.

Будем же молиться Богу, чтобы он «приложил» нам веру.

Будем молиться Пресвятой Деве, чтобы она научила нас так ярко просиявшему в Ней смирению. Тогда не угаснет и для нас победный свет звезды Вифлеема и тогда не слухом только, но и опытом жизни познаем Христовы слова:

В мире скорбны будете, но дерзайте, яко Аз победил мир.

Неделя перед Рождеством Христовым: Родословная Спасителя (Мф. 1:1-25).

К порогу рождественского праздника подводит нас Святая Церковь.

В предлагаемом нам Евангельском чтении слышим мы уже повествование святого евангелиста Матфея о чудесном рождении Спасителя мира.

Но, так как святой Матфей писал свое Евангелие для христиан из иудеев, он считал нужным в самом начале поместить родословную Сына Человеческого, ведущего свое начало от праотца народа Израильского, праведного Авраама. Всю родословную Евангелист разделяет на три периода — от Авраама до Давида, от Давида до переселения вавилонского и от переселения вавилонского до Христа. Из родословной выпущены имена нескольких нечестивых царей.

Отдана дань психологии иудея, для которого всегда имело значение правоверие отцов. Господь Иисус Христос — Сын Давида и Сын Авраама, плоть от плоти и кость от кости народа Израильского, которому первому надлежало услышать и принять весть о Боге, пришедшем во плоти.

Теперь Евангелист раскрывает нам священные страницы тайны Боговоплощения… И как всегда просто, и в этой простоте убедительно.

Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее…

Естественные сомнения взволновали Иосифа — тайна воплощения была еще скрыта от него. Он был уже готов осуществить созревшее решение — тайно отпустить Пресвятую Деву — но Божественная Десница удержала его.

Но, когда он помыслил это; се, Ангел Господь явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою; ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого; родит же Сына, и наречешь Ему имя: Иисус; ибо Он спасет людей Своих от грехов их…

Вот пред нами тайна спасения… Не могущество, не слава, не всемирное владычество и удовлетворенная жажда почета и власти, а избавление от грехов.

Иисус — врач, исцелитель… Спаситель тех, кто истомился жаждою по живом Боге.

Кто доволен собой, кто не мучается и не обременен грехами, тот не поймет тайны спасения — она не откроется для него…

И дальше торжественно свидетельствует Ангел:

А все сие произошло, да сбудется реченное Господом чрез пророка, который говорит: се, Дева во чреве приимет и родит Сына и нарекут имя Ему: Еммануил, что значит: с Нами Бог…

В этих словах уже не только тайна спасения… Здесь нечто большее…

Здесь тайна Богочеловечества, тайна обожения исцеленных и свободных от греховного бремени человеческих сынов…

… Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень, и принял жену свою, и не знал Ее, как наконец Она родила Сына Своего первенца, и он нарек Ему имя: Иисус.

На путях исследования священного Писания, до конца не озаренных любовью и верой, человеческий ум всегда находил много «преткновенных камней».

Протестантские толкователи Нового Завета, и в их числе сектанты наших дней, из последнего приведенного нами евангельского стиха заключают, что Христос был чудесно родившимся первенцем у Пресвятой Девы, но что потом Она имела от Иосифа и других детей.

Православное сознание всегда с негодованием отвергало это толкование, в котором звучит нечто внутренне неправдоподобное и даже оскорбительное для христианского чувства…

Разве мог праведный обручник Матерь Божию иметь обыкновенной своей женой, тем более, что тайна Боговоплощения Ангелом была открыта ему.

В словах «не знал Ее, как наконец (по славянски дондеже) Она родила Сына Своего первенца» только подчеркивается сверхъестественность рождения Богомладенца Христа…

«Рождество Иисуса Христа было так»…

Дева днесь Превечное Слово в вертепе грядет родити неизреченно: ликуй вселенная услышавши, прослави со ангелы и пастырми хотящаго явитися Отроча Младо, Превечнаго Бога…

Рождественские праздники.

Приближаются дни рождественских праздников…

Еще недолго — и по милости Божией, все мы услышим, как Церковь будет торжественно прославлять явившегося в мир Богомладенца Христа, вспоминать плотское Его рождение.

Есть три рождения Христа. Первое — предвечное от Отца, второе — две тысячи лет тому назад в Вифлееме Иудейском и третье — до самой кончины века — в каждой христианской душе, возлюбившей закон Евангельский.

В литургийном евангельском чтении нынешнего воскресного дня, св. Матвей передает нам родословную Господа Иисуса Христа, явление Ангела праведному Иосифу Обручнику и повествует уже о Рождестве Христовом.

Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою; ибо родившееся от Ней, есть от Духа Святого; родит же Сына, и наречешь имя Ему Иисус (Иешуа — врач, исцелитель), ибо Он спасет людей Своих от грехов их. А сие все произошло, да сбудется реченное Господом чрез пророка, который говорит: се, Дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему — Еммануил, что значит: с нами Бог…

Вот тайна третьего рождения… Тайна соединения с Богом человеческой души, избавленной от грехов своих.

Откроем же и мы свои сердца грядущему в мир Еммануилу. И, если не вертеп и ясли, то очищенное от грехов сердце свое принесем Богомладенцу.

Бог, по словам святого Иоанна Златоуста — «и намерения целует (приветствует)».

О, если бы и мы захотели послужить и поклониться Ему всем сердцем своим. Тогда бы и Он услышал нас в этом к Нему обращении и дал бы нам радость истинной жизни в Нем.

Звезда Вифлеема.

Христе, Свете истинный, просвещающий и освящающий всякого человека приходящего в мир…

Задумывались ли вы когда нибудь, братие, над тем образом, который хранила в себе звезда — путеводитель к небу — звезда Вифлеема.

Когда Адам и Ева согрешили, Господь, изгнав их из рая, облек их в «одежды кожаные». Эти кожаные одежды — бремя плоти, и все связанные с ней отношения — груз земли. Человек после грехопадения стал рабом. Он потерял радость богосыновства и стал в поте лица не только добывать себе кусок земного хлеба, но и пищу небесную. Небо отдалилось от земли.

И трагедия ветхозаветного человечества, утратившего небо, и человечества наших дней, не сумевшего воспользоваться его возвращением, в том и состоит, что человек не может жить без неба, часто сам того не сознавая, и мучается в поисках его. Эти поиски выражаются в стремлении к истине, к добру, к свету, к счастью и будучи часто направлены на предметы временные и недостойные, они не возвращают человеку неба, а только еще дальше от неба удаляют его, ввергая в печаль, в уныние и разочарованность в жизни.

И только она одна, благословенная звезда Вифлеема, указывает путь к истинному Примирителю неба и земли — Богомладенцу Христу.

В Нем чрез Его воплощение совершилось это примирение, «земля опочила в объятьях неба». Он убил грех. Он дал миру совершеннейший закон Любви и Правды — в котором путь к небу.

Христе, Свете Истинный, просвещаяй и свящаяй всякаго человека грядущаго в мир, да знаменается на нас свет Лица Твоего, да в нем узрим свет неприступный, и исправи стопы наши к деланию заповедей твоих, молитвами пречистыя Твоея Матере, и всех Твоих святых. Аминь.

Рождество Христово.

Светлый и радостный праздник Рождества Христова обращает наши сердца к великой тайне благочестия — явлению Бога во плоти.

Рождество — это праздник детей. И не только потому, что Сын Божий является впервые в мире в младенческом образе. Рождество — детский праздник, ибо только чистым детским душам может быть открыта истина Боговоплощения, только этими душами может быть она воспринята. Поэтому рождественские праздники так обращены на детей, и среди светлых и счастливых воспоминаний детства едва ли не самое радостное все то, что касается этих праздников, что связано с ними.

Только дети могут прославлять Богомладенца Христа. Только те, кто уподобляются детям, могут приблизиться к Его Святыне.

В мучительной борьбе добра со злом изнемогает дух человека. Всякий из нас, кто устремлял духовный свой взор в глубины своего внутреннего мира, знает, как постоянна и чего стоит человеку эта борьба. Человек видит в себе два противоборствующих начала: начало доброе, светлое, ведущее к Богу, и начало злое, омрачающее, растлевающее и изнуряющее дух человека, отдаляющее его от Бога.

И как каждый раз отчетливо сознаем и ощущаем мы свою немощь, когда своими силами желаем вырваться из этого плена, сбросить с себя оковы этого духовного рабства.

«Нищ и болящ есмь Аз: спасение Твое, Боже, да приимет мя», — пророчествовал ветхозаветный Псалмопевец, провидя духом грядущее в мир спасение от Господа. Только Бог мог спасти человека и для того, чтобы совершить это спасение, Бог стал человеком.

Для нищих и больных пришел на землю Спаситель. Самое имя Его «Иисус» значит исцелитель и врач. И первая проповедь Его в Назаретской синагоге началась словами:

Дух Господень на Мне; ибо Он послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу…

(Лк. 4:18)

Спасителем страждущего человечества явился Он в мир. В Его окровавленных руках слава, радость и единственное подлинное утешение во зле скорбящего мира.

В Его законе евангельском — совершеннейший закон высшей правды и Божественной Любви, на которых только может строить истинную жизнь человечество. Только в Нем одном — спасение мира.

Такова наша проповедь… И как бы ни колебали Церковный корабль волны бурного и мутного житейского моря, каждый истинный сын Церкви спокоен за несокрушимую крепость ограды Его священного прибежища.

Христос победил мир. И в жизни побеждает каждый воинствующий во имя Христово, воинствующий с духом зла, с миром, с своими похотями, с самим собою. И это торжество царства Христова раскрывается не во внешнем торжестве добра, а во внутренней его победе, раскрывается стремящемуся чрез все преграды к Живому Богу, освобожденному человеческому духу и очищенной от греховной скверны детской душе:

Нас бо ради родися Отроча младо, Превечный Бог.

Неделя по Рождестве Христовом (Мф. 2:13-23).

В предлагаемом ныне нам Евангельском чтении услышим мы, братие, повествование об избиении царем Иродом четырнадцати тысяч младенцев… Только что явилась в мир Божественная Правда — Христос, грядущий в мир взыскать и спасти погибшего, положить конец царствующим в мире вражде и злобе…

И как раз в этот момент поднимают голову вражда и злоба… Невинные младенцы падают жертвами кровожадного и нечестивого Ирода.

Глас в Раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет…

(Иерем. 31:15)

Плачет ветхозаветная праматерь, рыдает и стонет она в великой скорби по погибшим детям своим и со слезами неизреченной печали встречает пришедшего Избавителя.

И в этой скорби, явившейся в первые дни земной жизни Жизнодавца Христа, открывается смысл христианской победы над миром и христианского торжества.

Ветхий Завет утверждал: «благо ти и долголетен будеши на земли!»

Евангелие сказало: «блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать»…

В христианском уповании не трусливое бегство от скорби, не боязнь несчастья или страдания, а преодоление этого страдания в великом и сладчайшем имени Христа Господня. Истинный христианин не боится скорби, не боится никаких страданий, ни даже смерти своей. Он не отгоняет от себя этих мыслей и не возмущается тогда, когда об них напоминают ему. Он принимает жизнь такой, какова она есть и преодолевает ужас жизни в своем живом служении живому Христу.

И совершенно в ином свете в лучах христианских надежды и веры открывается нам жизнь и ее смысл. Кто знает, что ожидало бы в жизни избиенных Иродом, малых детей? Да что может быть больше радости, чем первыми умереть за имя Христово, открыть дивные сонмы христианских мучеников?

И посему не бояться скорби, а искать преодоления ее в служении духу Евангельской правды призывает нас пример ныне вспоминаемых мучеников.

Не мир принес на землю Христос, но меч… Не мир, но разделение.

Разделение добра и зла, света и тьмы, истины и лжи.

Но кто от добра, и истины, и света, тому не страшны ни скорби, ни искушения.

В мире скорбны будете, но дерзайте, ибо Я победил мир.

Новый Год.

Год — большой период в жизни человека… И особенно теперь, в наши дни.

В повседневных заботах, в сутолоке, в суете проходят дни человеческой жизни.

«И не заметил я, как жизнь моя промелькнула», — горько признавался один из тургеневских героев на смертном одре.

Значение и смысл каждого Нового Года именно в том, чтобы мы задумались над тем, как идет время и как пользуемся мы им в жизни своей. Новый Год — это прежде всего оценка прошлого перед судом христианской совести, часто заглушаемой в жизненной суете. Один из самых ценных способов духовной работы над собой — это самонаблюдение, так называемый самоконтроль.

В этой духовной самооценке полезно и необходимо ежедневное чтение Евангелия и проверка по прочитанному своих чувств, своих намерений, поступков, самых мыслей своих.

И как раз Новый Год при духовном понимании его самый удобный момент для того, чтобы в жизни своей положить «начало благое», стать на путь бдительного наблюдения за собой.

Да подаст же и нам всем Господь, по молитвам святого Василия Великого — истинного подвижника в словах и делах — подлинного приятия Нового Года не для того, чтобы ожидать от него туманно представляемого «нового счастья» при старых грехах, а для того, чтобы самим стать кузнецами Божьего счастья, с избытком подаваемого всякой «познавшей свои согрешения» и ищущей избавления от них, живой человеческой душе.

Святитель Василий Великий.

В сегодняшний день Cвятая Церковь молитвенно вспоминает и торжественно прославляет общим церковным прославлением одного из самых замечательных своих архиереев — святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской.

Эпоха, в которую пришлось жить и подвизаться в своем пастырском подвиге святому Василию, одна из самых ярких, красочных, но вместе с тем бурных и тревожных эпох церковной истории.

Начало 4-го века ознаменовалось радостным для Церкви событием. В 313 г. равноапостольный Император Константин Великий издал Миланский эдикт, дарующий христианам право свободно исповедывать свое упование. Символ христианства — животворящий Крест Христов — увенчал и освятил государственное знамя Римской Империи.

Но за этим временным утешением скоро настало время еще более тяжелой и сложной борьбы — той борьбы, которую предвидел еще святой апостол Павел:

… наша брань не против крови и плоти, но против начальства, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной…

(Еф. 6:12)

В этой новой борьбе противоборствовала вечной истине Христовой уже не внешняя сила язычества, а древний дух заблуждения, философия лжеименного знания, посягавшая стать на место этой вечной истины.

На Церковь легла великая и ответственная задача — создание «философии по Христу», а не по мирским стихиям, введение человеческого ума в блаженную и святую жизнь Христовой Церкви. И среди подвизавшихся на многотрудном и многосложном поприще отцов и учителей Церкви, одно из первых мест, несомненно, принадлежит вспоминаемому ныне нами великому Кесарийскому архиепископу.

Святой Василий родился в г. Кесарии около 330 г. Он происходил из богатого и знатного рода. Отец его был ритором. Большое влияние на ход и развитие религиозного склада святого Василия имела благочестивая бабка его — Макрина.

Образование свое святой Василий начал в Кесарии, продолжал в Константинополе, а затем в Афинах. Пребывание в этом городе эллинской мудрости тяготило его, и он, «желая жития совершенного», удалился на родину. На родине святой Василий сначала выступает, как ритор, но скоро отрекается от мира и принимает крещение. Желая ознакомиться с жизнью подвижников того времени, он предпринимает путешествие в Сирию и Египет. Тяжелое впечатление произвело на него это путешествие. Везде видел он смуты и ссоры, везде единство церковное раздиралось расколами. По возвращении из путешествия, святой Василий удаляется в пустыню около Неокесарии. Туда приходит к нему друг его, святой Григорий Богослов, и там основывают они первое общежитие. Недолго, однако, продолжается этот пустыннический покой святого Василия.

На престол восходит император-арианин Валент. Церковь зовет святой Василия на подвиг. Не без колебания покидает он свою пустыню, принимает священническое посвящение в Кесарии в 364 г. и сразу же становится правой рукой Кесарийского епископа Евсевия. Через шесть лет Евсевий умирает, и святой Василий становится архиепископом Кесарийским.

Редко-неблагоприятные условия ожидали нового архипастыря. Император поддерживал еретиков. Ариане старались захватить в свои руки все епископские кафедры Востока. Много мудрости и проникновения в окружающую обстановку проявил святой Василий на поприще своего нового служения. Целью деятельности святого Василия в Кесарии было удержать Кесарийскую кафедру в своих руках, не дать ее в руки еретиков. Труды его не оказались напрасны: из всех православных епископов Востока остался на кафедре только он один. По выражению святого Григория Богослова, Промысл Божий «чрез один град Кесарию возжигает святого Василия для всей вселенной».

Церковные смуты, ереси, расколы, — все это близко принимал к сердцу и болезненно переживал святой Василий. В борьбе с арианством он оказал Церкви неоценимую услугу. Он первый дал церковной догматике точное определение Троической веры.

В тяжелой борьбе святой Василий рано истощил свои, и без того слабые, физические силы. Он скончался 1 января 379 г., не достигнув пятидесятилетнего возраста.

Девять лет сиял он, как яркий светильник Православия, на Кесарийской кафедре, и за этот срок принес Церкви все, что мог и что сумел принести. Это «все» было оценено Церковью в том наименовании, с которым святой Василий вошел в историю. Святой Василий Великий поистине оправдал свое имя (Василий — царственный). Он явился, здесь, на земле, проповедником благословенного Царства Отца и Сына и Святого Духа и, рано уйдя из юдоли смуты и суеты в это Царство, не перестал царствовать в умах и сердцах последователей и хранителей Православия всех последующих веков.

Крещение Господне.

Праздник Крещения Господня …

Не только одно историческое евангельское событие вспоминает Церковь в этот день великого откровения тайны Святой Троицы — созидающего Отца, искупляющего Сына и животворящего и освящающего Духа Святого. Потому и именуется праздник Крещения праздником Богоявления, потому и свидетельствует Святая Церковь в тропаре этого дня о том, что «Троическое явися поклонение».

Но, как не раз беседовали мы уже с вами, братие, церковные праздники не могут быть оторваны от нашей жизни, не могут быть только одними воспоминаниями истории.

Сила праздника в его влиянии на жизнь.

О чем же напоминает нам праздник Крещения? Да о самом главном, что может быть в нашей жизни — о нашем крещении, о тех обетах, которыми связаны мы от святой купели.

Для христианина, говорит отец Церкви первых веков — святой Кирилл Иерусалимский, воды крещения являются «и гробом, и матерью». Гробом для всей его прежней жизни вне Христа и матерью его новой жизни во Христе и в Царстве Его бесконечной правды.

Крещение — дверь из царства тьмы в царство света.

«Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся»… Кто крещен во Христа, тот и облечен в ризу Христовой правды, тот порвал связь с миром, лежащим во зле. Сила крещального обета в любви. Крещаемый любит. Во имя этой любви он Христа предпочитает миру, радость общения со Христом ставит безмерно выше мирских радостей и житейских утех. Тот кто любит, никогда не будет совещаться «с плотью и кровью», никогда не будет стараться сделать для любимого только часть, а не все, что он просит от него.

В этом и заключается несчастье «половинчатых» христиан нашего времени, что они не любят Христа, но хотят служить и Ему и миру. И в этом весь ужас нарушения обета Святого Крещения, — в том, что мы не любим Его, неспособны ради Него пойти на жертву. Пойти не с ропотом и недовольством, а свободно, радостно, по своей доброй воле. Христианин не тот, кого надо заставлять исполнять Евангельский закон, а тот, кто сам стремится его исполнить, кто ищет случая быть не только слушателем, но и исполнителем Божественных заповедей.

Итак, братие, празднуя нынешний наш торжественный праздник, вспомним об обетах нашего крещения, о нашей личной любви к спасающему нас Господу Иисусу Христу.

Любовь не знает сомнений и противоречий, она не боится никаких «преткновенных камней», которые лежат на пути холодного и оторванного от жизни, «кричащего» разума. Любовь сама учит, но учит своим научением — научением мира, тишины, радости «о Дусе Святе».

Подумаем же и мы о благодатном даре этой любви и «будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас» (1Ин. 4:19).

Крещение Господне.

Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая…

(Исаии 35:1)

Таинственный смысл этого пророчества раскрывается нам, братие, в торжественном чине крещенского водоосвящения, когда благодать Божия освящает водную стихию и чрез нее изливает это освящение на всю вселенную.

Но не только очищение и освящение твари являет нам торжественный чин Богоявления. Здесь нечто большее. Здесь открытие источника воды живой для всякой жаждущей, ищущей Бога души человеческой.

«Неспокойно сердце наше, доколе не успокоится в Господе», — говорил блаженныйp Августин.

И вся жизнь вне Бога есть трагедия этого не могущего обрести покоя сердца.

И вот ныне источник благодатной жизни, источник полноты Божественной жизни открывается для этого сердца.

Кто жаждет, иди ко Мне и пей… (Иоан. 7:37), призывал Господь.

Этот божественный призыв обращен к каждой христианской душе в дни ее земного делания. Земная жизнь — время купли, время духовной торговли. Время, когда за счет низших ценностей должны мы приобретать ценности высшие.

И ответственность христианина на Страшном Христовом Суде будет обусловлена его умением или неумением по христиански поставить себя в своей жизни.

Еще на малое время свет есть с вами; ходите пока есть ppсвет, чтобы не объяла вас тьма…

(Ин. 12:35)

Кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную.

( идет время и em class=em-01Ин. 4:14)

Крещение Господне.

В тот день, когда Святая Церковь молитвенно вспоминает и прославляет крещение Христа Спасителя в водах Иорданских, наше сердце обращается к тем священным обетам, которые принесли мы Богу, вступая чрез двери собственного своего крещения в ограду вечной Церкви Его.

По определению нашего православного катехизиса, в благодатных водах таинства крещения, человек умирает для жизни плотской и греховной и возрождается в жизнь духовную и святую.

В крещении подается второе рождение, — рождение свыше: «кто не родится от воды и Духа, не может войти в царствие Божие» (Ин. 3:5).

В крещении человек очищается от первородного греха, от наследственной вины пред Богом, переходящей в роды родов естественного, не просветленного благодатью, человечества. По ту сторону дверей крещения открывается путь подвига, путь предельного напряжения сил для деятельного приближения к Богу.

Христианин всю жизнь борется. Но если старается он хранить чистоту крещальной одежды — эта борьба не истощает, а обогащает его. Тяжело бороться, если все позади, если впереди нет светлого идеала добра и радостного предчувствия грядущей победы.

Христианин должен верить в то, что он победит, если только захочет, осознает и восчувствует личную свою немощь и к Богу воззовет из глубины.

От нас сокрыты пути спасения. Мы знаем, что Бог кого хочет «милует» и кого хочет «ожесточает», но знаем и то: Он, Всеблагой, «трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит», — «есть бо всех Спаситель, воскресение и живот, и Бог всех».

Неделя по Богоявлении: Власть соблазна.

Евангелисты свидетельствуют нам о том, что Господь Иисус Христос после Своего крещения Духом Святым, был возведен в пустыню, для искушения от диавола.

Известно нам из святого Евангелия и то, как отошел от Сына Божия древний искуситель, оказавшийся бессильным распространить на Него силу своего соблазна.

«Тогда оставляет Его (Господа) диавол, — заключает свое повествование об искушениях св. Матвей, — и се, ангелы приступили и служили ему» (Мф. 4:12).

Таков закон духовной жизни — быть искушенным.

«Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен; то может и искушаемым помочь» (Евр. 2:18).

Искушение дает духовный опыт.

С великой радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение; терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка…

(Иак. 1:2-4)

Не надо бояться самого искушения, самого соблазна. Надо бояться власти соблазна, его владычества над душой человека. «Смотрите на греховные мысли, возникающие в вашем сознании, как на проходящих мимо окна случайных прохожих», — наставлял на исповеди один духовник.

Первый момент в грехе, именуемый в святоотеческой литературе «прилогом» — впервые возникающее в сознании человека известное греховное впечатление. Каждый такой прилог представляется нам лишь только как соблазн, который мы можем или принять, или отвергнуть. В этом моменте должен быть захвачен грех. Тут легко одержать над ним победу.

Но, борясь с соблазном и изгоняя его из души своей, думай, христианин не только о себе, но и о своем ближнем. «Страшно самому впасть в соблазн, оказаться в его власти, но еще страшнее соблазнить другого, другого подвигнуть на пагубный путь».

Послушай, что говорить об этом святой Иоанн Златоуст:

Соблазнитель есть величайший враг Божий. Он похищает у Бога Его дорогое сокровище, — похищает душу, купленную дорогою ценою, поэтому и справедливо слово Божие называет соблазнителей антихристами. Соблазнитель есть жесточайший враг ближнего. Соблазнитель есть враг самого себя. Он увеличивает свою собственную вину. Соблазнитель даст отчет пред Богом не за себя только, но и за соблазненных. Соблазнитель будет вдвойне наказан.

Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолевши, устоять.

Итак станьте, препоясавши чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие.

(Еф. 6:11-17)

И еще одно оружие борьбы с грехом и соблазном дает нам сокровищница церковного опыта. Это — животворящий Крест Христов.

Гнездится ли соблазн в твоем сердце или посягает на тебя во сне, не растеряйся, а ограждайся от него знамением животворящего Креста и бей вавилонских младенцев греха о камень твоей веры всемогущим именем Господа Иисуса Христа.

Тогда соблазн не будет для тебя страшен. Тогда почувствуешь ты действующую в жизни твоей непостижимую, непобедимую и божественную силу честнаго Христова Креста.

Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел со Отцем Моим на престоле Его. (Откр. 3:21).

(Откр. 3:21)

Сретение Господне.

В нынешний торжественный праздник Святая Церковь воскрешает в нашей памяти то евангельское событие, когда Христос Спаситель, сорокадневным младенцем, «по обычаю законному», принесен был в храм Иерусалимский Божией Матерью и благочестивым старцем Иосифом.

Но не только совершено было в этот день принесение в ветхозаветный храм Того, Кто создал новую и совершеннейшую скинию, не только принесена была жертва за Того, Кто Сам впоследствии стал великой и единой жертвой Нового Завета.

Здесь произошло еще нечто дивное и таинственное: Ветхий Завет в лице лучших своих представителей — праведного Симеона Богоприимца и пророчицы Анны — встретил пришедшего в мир обещанного Искупителя и воздал Богу благодарение за пройденный им тысячелетний путь.

Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня.

(Лк. 2:25-26)

Предание церковное сохранило более подробные сведения о праведном Симеоне, нежели те, которые дает нам Евангелист.

За 271 г. до Рождества Христова, египетский царь Птоломей Филадельф, занятый устраиванием великой Александрийской библиотеки, захотел иметь в ней еврейские священные книги на греческом языке. Желая осуществить свое намерение, Птоломей обратился к иерусалимскому первосвященнику Елеазару с просьбой оказать ему содействие в деле перевода книг Святой Библии. Исполняя желание царя, Елеазар поручил это дело 72 толковникам-переводчикам. Среди них был праведный Симеон.

Совершая перевод книги пророка Исаии, праведный Симеон дошел до того места, где ветхозаветный евангелист приводит: «се, Дева во чреве приимет и родит Сына»… Сомнения напали на Симеона: как дева может стать матерью…

И вдруг, явился ему Ангел Господень и предсказал, что не придет к нему, Симеону, смерть до того дня, пока он сам своими глазами не увидит родившегося от Девы Христа Господня.

И годы шли… Но Бог не посылал смерти Симеону. Он жил и ждал исполнения того, что предсказал ему Ангел Господень. И, наконец, этот день настал… Исполнилось предреченное пророчеством: Дева Матерь пришла в Храм, держа на руках Божественного Младенца-Сына. Движимый Духом Святым, пришел туда и Симеон. С радостью принял он Младенца в свои старческие объятья и от лица всего Ветхого Завета возблагодарил Бога в торжественной и горячей молитве:

Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему с миром: ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля.

Ветхий Завет исполнил свое назначение.

Он подготовил мир к принятию Спасителя и может теперь свободно умереть. Исполнилось то, что было предречено прародителям. Семя Жены стерло главу Змия. Дева родила Сына и нарекла имя Ему Еммануил, что значить: «С нами Бог». Ветхий Завет мог сказать свое «ныне отпущаеши».

Но благодаря Бога за исполнение обетовании, благодаря Его за «Славу народа Израильского», праведный Симеон идет дальше большинства своих современников, полагавших, что спасение — исключительно удел иудеев. Он открыто свидетельствует что новое благодатное царство откроется для всех, как для иудеев, так и для язычников.

Принесенный в храм Божественный Младенец откроет Свои отчии объятия для всей вселенной.

И, заканчивая свою благодарственную молитву, праведный Симеон пророчествует о новозаветной судьбе близкого ему народа еврейского: «се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий».

Он свидетельствует что пришествие Христа разделит Израильский народ на две половины: Израиль Божий и Израиль отверженный и, обращаясь к изумленной всем происходившим Богоматери, провидя терзания Ее материнского сердца у подножья Голгофы, говорит: «Тебе же Самой душу пройдет оружие».

Вспоминая ныне это священное событие, прославляя Господа, благоизволившего явиться на грешную землю, ублажая Его Пресвятую Матерь и хранителя девства Ее — старца Иосифа и молитвенно почитая память праведного Симеона Богоприимца и Анны пророчицы, мы должны помнить, что и в жизни каждого из нас рано или поздно наступить час этого «Ныне отпущаеши».

Если сыны Ветхого Завета жили верою во Христа грядущего, то мы, новый Израиль, живем и спасаемся верою в пришедшего Искупителя. Если на них лежал долг веры в грядущего Спасителя, то на нас лежит другой долг — долг любви к Спасителю, пришедшему, искупившему мир Своею Кровию и зовущему всех нас любовью отплатить за любовь. Прав. Симеон до конца исполнил долг веры, и вера не посрамила его: он с радостью и облегчением мог сказать: «Ныне отпущаеши».

Да подаст же Господь всем нам исполнить лежащий на нас долг любви и до конца сохранить заповеди Христовы. Тогда, заканчивая свой жизненный путь, сможет каждый из нас с чистою совестью, смело и дерзновенно произнести новозаветное «ныне отпущаеши», сказанное некогда апостолом Павлом:

Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, Праведный Судия, в день оный: и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его.

Сретение Господне: «Ныне отпускаеши»…

Молитва прав. Симеона Богоприимца, «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко», непосредственно обращена к земному деланию каждого из нас.

Чему мы служим? Какова ценность нашего жизненного подвига? Да есть ли он вообще? Сможем ли и мы во «время свое» сказать, что Бог отпускает нас с миром?

Ветхий Завет жил верой в грядущего Избавителя. В нем спасались те, кто до конца сохранял верность этой вере.

Новый Завет зовет на божественную трапезу Христа пришедшего, дает радость обретения Бога чрез борьбу с грехом, чрез очищение от «всякой нечистоты».

Жизнь Христианина — борьба. Борьба с миром, лежащим во зле, с диаволом, с самим собой.

Многотрудна эта борьба. Но сладость и венец победы — жизнь, «скрытая со Христом в Боге, новая жизнь царствия Божия и Правды Его».

А это Царствие Божие — «внутри нас».

Потому то и надо ставить всю свою жизнь пред судом «ныне отпущаеши», чаще вспоминать, какие радости и горнее небесное счастье уготованы христианской душе.

И если старец Симеон мог спокойно умереть, только узрев своими очами пришедшего Спасителя, то какое спокойствие раскрывается нам в истинной Христианской кончине человека, послужившего Спасителю в жизни своей. Ибо нет большей радости, как обрести Господа своего и послужить и поклониться Ему.

Посему и мы, по слову Апостола, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса.

(Евр. 12:1-2)

Память смертная.

В предсмертные минуты особенно постигает человек свое духовное бессилие, свою расслабленность и уязвленность грехом.

Приближается момент, когда надлежит человеку предстать у Страшного престола Господа Славы… Окончена та жизнь, которая начата была здесь на земле. И в предсмертном томлении все еще отдает человек дань искаженной природе ветхого Адама, и в эти страшные минуты занимающей сознание и чувствование его «разрушением составов естественного сгущения».

Немногие святые удостоились кончины, в которой дух парил над плотью и плоть тихо готовилась отдаться в недра земли. Почти всем нам, грешным, надлежит пройти сквозь узкие двери томления смерти.

Есть люди почитающие счастливой внезапную смерть — смерть нежданную и лишенную предшествующих ей продолжительных страданий.

Но так ли это? Разве для Христианина момент смерти более важен, чем то, что следует за ней?

А в этом случае насколько духовно безопаснее ожидаемая и не сразу пришедшая смерть. Потому то во всех молитвах своих и испрашивает нам Церковь избавление от «напрасной (внезапной) смерти».

Страдания полезны для человека тогда, когда в них очищается дух, и когда не только суетятся около изнемогающего от телесных страданий тела, но стараются внимание страдающего от плоти направить к духу.

Большую ответственность на свою душу берут те, кто из мнимого страха «потревожить больного», не дают возможность тем, кто болен серьезно, приобщиться к источнику бессмертия — чаше Христовой.

Главная духовная забота об умирающем — не дать плоти его с ее страданиями и томлением подавить дух, готовящийся предстать Божиему Суду.

В этом значение предсмертного напутствия св. Тайнами и всех тех молитв, которые благодатным веянием своим окружают ложе отходящего ко Господу. Поистине «страшно есть смерти таинство», ужасный час которой ожидает каждого из нас. И потому молитва наша всегда должна быть о непостыдной и мирной христианской кончине.

За гробом жизнь…

Если пшеничное зерно падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода.

(Ин. 12:24)

Таков закон от земли на небо восходящей жизни. Но великой силой и великим терпением совершается этот восход.

Потому то и молится Церковь Сладчайшему Господу и нас призывает молиться:

Иисусе даждь ми память смертную (постоянное памятование о смерти) и не остави мя единаго в час смерти моея.

Благовещение: Архангельский глас.

В великие и святые дни Страстной седмицы св. Церковь собирает нас на величайший из праздников своих — день Благовещения Пресвятой Девы.

Она обращает мысленные взоры наши к тем священным минутам, когда Божий посланник — архангел Гавриил, благовествовал смиренной Назаретской Деве тайну Боговоплощения.

«Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою», — приветствовал небожитель Ту, Которой предстояло быть Матерью Превечного Бога.

Ныне «при дверях» уже исполнение древнего пророчества: «се Дева во чреве приимет и родит Сына и нарекут имя Ему Еммануил, что значит с нами Бог».

Ныне Бог вселяется во чреве Девы — да спасет мир от прелести, яко благоутробен.

И поистине здесь открываются очи веры. Человеческий ум безмолвствует пред тайной явления Превечного от Матери Девы. Здесь нельзя понимать, нельзя даже искать это понимание посредством наших обычных понятий. Здесь можно только верить, только сердце свое очищать — да озарится оно приятием Архангельского гласа.

Вера не знает границ. Она ведет нас прямо к Божиему Престолу. На ее путях открывается и сияет человеку Божий Лик. И главная духовная немощь наших дней, братие, та, что мы утратили простоту детской веры — той веры, горчичное зерно которой может сотворить невозможное.

Наш век — век маловерия, век слабой немощной веры.

И как раз в день Благовещения, когда невозможное стала возможным и неосуществимое, с человеческой точки зрения, осуществилось в действительной жизни, Cвятая Церковь обращается к нашей вере, к тому огоньку, который горит в сердце каждого из нас, предохраняя нас от духовного распада и тления. Она зовет нас на путь верности Богу, на путь предания себя Его благой Воле.

Имейте веру Божию!

Осознайте и почувствуйте, что для верующего не может быть невозможного, что «идеже хощет Бог, побеждается естества чин: творит бо елика хощет»… Вот, как ныне звучат к нам эти безмолвные церковные призывы.

Постараемся же, братие, очами веры приникнуть к тайне явления во плоти пришедшего Бога и будем непрестанно молиться, чтобы Господь укрепил нашу немощную веру и просветил наши сердечные очи.

А наипаче будем призывать в помощь себе Царицу Небесную, ибо, по слову преподобного Серафима, «невозможно бесу погубить человека, если сам только он не перестал прибегать к помощи Божией Матери».

Пресвятая Богородице, спаси нас!

Архангельский глас вопиет Ти чистая: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.

Благовещение.

Благовещение это день, в который для мира открылись двери спасения.

Быть спасенным, значит, — быть с Богом, ибо вне Его нет и не может быть истинной жизни. И в этот день миру возвещается благая весть, что Бог восхотел стать человеком для того, чтобы человека приблизить к себе.

«Великая благочестия тайна — Бог явился во плоти», — свидетельствует апостол Павел. И именно — «тайна благочестия», потому что для плотского, плененного суетой и грехом ума закрыты тайны божественные.

«Человеческая душа по природе христианка», — говорил один учитель христианской древности. Поэтому каждый праздник, каждое событие, воспоминаемое Церковью, созвучны нашей душе, находят в ней живой отклик.

Праздник Благовещения Пресвятой Девы, кроме первого своего смысла — возвещения миру великой благочестия тайны, есть по преимуществу праздник чистоты. И этой своей стороною обращен он к сокровенным сердца человеческого. Как низко ни падал бы человек, какие бы тернии греха не сплетались в душе его, всегда живет в ней образ святой чистоты. Тоскует и томится по нему душа, хотя часто и не сознавая того и по-прежнему в жизни своей глубинами работая греху.

На путь очищенного и просветленного духа, грядущего к Богу по извилистым земным путям, зовет нас нынешний праздник, и как «теплую Заступница мира холодного» в жизненной борьбе дает он нам Преблагословенную и Пречистую Деву Марию.

И в этот день открывается нам возможность обратиться к нашей жизни со всеми ее грехами и немощами.

Мысль о грехах и скорбь о них не страшны для Христианина, если к покаянию ведут его. Ведь покаяние смывает и уничтожает все, что становится между Богом и человеком.

Да будет же праздник Благовещения благою вестью и для нашей души, которой всегда открыты спасительные двери покаяния и путь к святой чистоте, прославляемой ныне Церковью в Образе Благословенной Девы.

Петровский пост.

В этом богослужебном году не особенно велик период Петрова Поста. Продолжительность его связана со временем празднования Пасхи, ибо начало его меняется (через неделю после праздника Святой Троицы), и продолжается он до дня памяти святых Апостолов Петра и Павла, т. е. до 29 июня ст. ст. Ныне осталась еще одна неделя поста.

Чем является пост для христианина?

Не раз, братие, слышали вы, и в устном и в письменном слове, для чего должно нам поститься и какие возможности предоставляет нам Церковь в эти периоды постные.

Пост есть, прежде всего, задержка на жизненном пути — задержка, не останавливающая нас в нашем следовании к Божиему Царствию, а нечто заставляющее нас задуматься над тем, куда ведет нас жизненный наш путь и как мы по нему следуем.

Потому-то предлагается нам Церковью во время поста два спасительных Таинства — Покаяния и Причащения.

В покаянии очищается человек от всякой скверны, от всех ошибок, вольных и невольных грехов.

В причащении приобщается к истинному источнику жизни, обретает бытие подлинное и совершенное.

И пока стоит мир будет и Церковь стоять со своими постами. Теми постами, которые для неверующих соблазн и безумие, а для верующих — сила Божия.

В телесном воздержании, в отказе от обилия и разнообразия пищи телесной — «брашна гиблющего», очищается и укрепляется человек, а во вкушении пищи нетленной обретает подлинную силу, превозмогающую всякий недуг и всякую немощь человеческую. Такова истинная сущность поста.

Горами двигает вера, подобная крохотному зерну горчичному.

И от рабства мира суетного и плоти многострадальной может человек к Богу жизнь свою повернуть, если «пленит свой разум» в послушание церковное и возжелает быть сыном Церкви не только по закону, но и по благодати.

Первоверховные Апостолы Петр и Павел.

В житиях святых апостолов Петра и Павла видим мы, братие, какими разными путями призывает нас к Себе Господь.

«Вчера рыбарь, а ныне первый и единственный Богослов, — вот величие Петра! Вчера гонитель Христов, а ныне апостол Христов — вот величие Павла», — восклицает московский митрополит Филарет.

И в действительности от разных званий, от разных положений и состояний призывает к Себе Господь и объединяет всех около пылающего жертвенника новозаветного — животворящего Креста Своего.

По разному были призваны апостолы Павел и Петр.

«Гряди по Мне», — сказал Господь апостолу Петру, восстанавливая его в апостольском служении и окончательно, в последний раз призывая следовать за Ним.

«Савл, что ты гонишь Меня? Трудно тебе идти против рожна», — обратился Господь к будущему апостолу Павлу по дороге из Иерусалима в Дамаск.

Так и в нашей жизни бывает. Есть призвание свободы — призвание, когда сам человек устремляется к свету, который сияет и влечет его к себе.

Но есть и другое призвание — призвание, когда не мы, ища Бога, находим и обретаем Его, но когда Бог Сам нас находит, Сам ведет нас Своей мощной Десницей так, как мы не могли бы и подумать.

Это призвание, которым призывает нас жизнь.

Мы слабы и немощны. У нас часто не хватает сил, чтобы оставить «мрежи своя» и последовать за Христом. Но Он, Благий и любящий, Сам приходит нам навстречу. Сам показывает нам в жизни нашей, что трудно нам идти против рожна.

Великими несчастиями принято почитать скорби и горести, но по иному, совсем по иному раскрываются они тому, кто следует за Христом. В них предельное выявление условности, немощности временных ценностей жизни. От них путь к вечным ценностям во Христе.

Кто страдал по-христиански, тот поистине богат великим, неизреченнейшим. Тот поистине «великий купец» (Цер. канон св. Андрея Критского).

Для него не страшны уже громы и молнии здесь на земле. Он достиг духовного своего Дамаска и получил там прозрение свыше. Как великая и многолюдная дорога, тянется путь к вратам Царствия. И колесницы, и кони, и пешие движутся по нему. Тернист он и многотруден. Великий соблазн свернуть с него на иные дороги… более легкие, более удобные, более приспособленные для грехолюбивого нашего сердца.

Но на всех этих «легких» путях стоит «рожон» вражды с Богом, уклонения от святых заповедей Его. А трудно, очень трудно идти против рожна…

Святые Апостоли, Петре и Павле, молите Бога о нас!

Ко дню памяти первоверховных апостолов Петра и Павла.

(Из слова митрополита Московского Филарета)

Первоверховным Апостолам празднуем: вникнем в дух и силу настоящего празднования …

Ничего не скажу чистым и возвышенным созерцателям, чтобы не препятствовать им наслаждаться тем, что видят они ныне, на горе Божией, на высоте Церкви Христовой.

Станем добре и мы, едва, может быть, возникающие духом от плоти и мира; воспользуемся высоким духовным зрелищем, которое Церковь ныне нам представляет и указывает.

Если ты еще привязан к миру, к мирским стяжаниям или удовольствиям, к мирским знаниям, к мирской чести: воззри на Петра, который оставил все, чтобы следовать за Христом; воззри на Павла, который, по-видимому, и не совсем мирские знания Иудейского законника и фарисея, и славу сих знаний, вменил за уметы, чтобы прибрести спасительное буйство и поношение Христово. Если не можешь еще возлюбить поношение: отвергни по крайней мере любочестие. Иначе какой ты ученик Апостолов? Какой сын Апостольской Церкви? Если ты грешник, знающий свое беззаконие: и грех твой, будучи пред тобою всегда, не дает покоя твоей совести: хотя и низко в сем случае ты стоишь, но и ты воззри на высоких Апостолов. И первоверховный Петр не был ли на время отрекшимся от Христа? И первоверховный Павел не был ли некогда гонителем Церкви? Но слезы покаяния и глубоко падшего Петра восставили в верховное Апостольство: а покаяние Павла, еще не начатое, но провиденное, принято простертыми с небес объятиями Спасителя грешников. Что же ты унываешь, грешник, отягчаешь себя отчаянием. Возьми крыла покаяния и надежды, и лети на высоту благодати.

Довольно сего для примера, как можем и мы, ничтожные в Церкви, рассматривать высокие совершенства Апостолов, и размышлением о них питать душу свою, и одушевлять жизнь свою. В этом состоит истинный праздник Апостолам. Благословение Святых Апостолов и Святой Церкви Апостольской почиет на празднующих подобным образом. Аминь.

Первоверховным Апостолам празднуем: вникнем в дух и силу настоящего празднования …

Ничего не скажу чистым и возвышенным созерцателям, чтобы не препятствовать им наслаждаться тем, что видят они ныне, на горе Божией, на высоте Церкви Христовой.

Станем добре и мы, едва, может быть, возникающие духом от плоти и мира; воспользуемся высоким духовным зрелищем, которое Церковь ныне нам представляет и указывает.

Если ты еще привязан к миру, к мирским стяжаниям или удовольствиям, к мирским знаниям, к мирской чести: воззри на Петра, который оставил все, чтобы следовать за Христом; воззри на Павла, который, по-видимому, и не совсем мирские знания Иудейского законника и фарисея, и славу сих знаний, вменил за уметы, чтобы прибрести спасительное буйство и поношение Христово.

Если не можешь еще возлюбить поношение: отвергни по крайней мере любочестие. Иначе какой ты ученик Апостолов? Какой сын Апостольской Церкви?

Если ты грешник, знающий свое беззаконие: и грех твой, будучи пред тобою всегда, не дает покоя твоей совести: хотя и низко в сем случае ты стоишь, но и ты воззри на высоких Апостолов. И первоверховный Петр не был ли на время отрекшимся от Христа? И первоверховный Павел не был ли некогда гонителем Церкви? Но слезы покаяния и глубоко падшего Петра восставили в верховное Апостольство: а покаяние Павла, еще не начатое, но провиденное, принято простертыми с небес объятиями Спасителя грешников.

Что же ты унываешь, грешник, отягчаешь себя отчаянием. Возьми крыла покаяния и надежды, и лети на высоту благодати.

Довольно сего для примера, как можем и мы, ничтожные в Церкви, рассматривать высокие совершенства Апостолов, и размышлением о них питать душу свою, и одушевлять жизнь свою. В этом состоит истинный праздник Апостолам. Благословение Свят/spanывласти соблазнах Апостолов и Святой Церкви Апостольской почиет на празднующих подобным образом.

Аминь.

Святые Евангелисты.

Известно, что наши евангельские повествования носят название Четвероевангелия, ибо записаны они Апостолами и евангелистами Матфеем, Марком, Лукою и Иоанном.