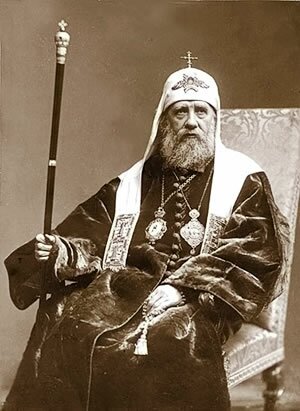

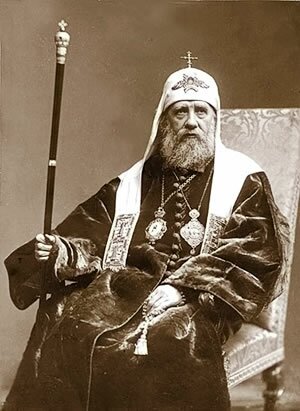

|

Всероссийский Поместный Собор 1917—1918 годов открылся торжественной литургией, совершенной митрополитом Владимиром (Богоявленским) в кремлевском Успенском соборе, 15 августа 1917-го года, в праздник Успения Богородицы. Более половины участников Собора были миряне, хотя и без права голоса при принятии решений. На соборе разгорелась оживленная дискуссия о необходимом высшем церковном управлении. Далеко не все участники высказывались за реставрацию патриаршества; против выступала значительная группа профессоров-богословов из мирян. После захвата власти большевиками в Петрограде, 28 октября (10 ноября), прения по вопросу были прекращены и было принято решение о восстановлении патриаршества. Мнение народа на Соборе выразили крестьяне:

У нас больше нет Царя, нет отца, которого мы любили; Синод любить невозможно, а потому мы, крестьяне, хотим Патриарха.

Жребий Божий

Избрание было решено проводить в два этапа: тайным голосованием и посредством жребия. Наибольшее число голосов получили (по убывающей): архиепископ Харьковский Антоний (Храповицкий) — 159 голосов, архиепископ Новгородский Арсений (Стадницкий) — 148 голосов, митрополит Московский и Коломенский Тихон (Белавин) — 125.

5 (18) ноября 1917 года, после литургии и молебна в храме Христа Спасителя, старец Зосимовой пустыни Алексий вынул жребий пред Владимирской иконой Божией Матери, перенесенной из расстрелянного незадолго до того Успенского собора Кремля; митрополит Киевский Владимир (Богоявленский) огласил имя избранного: «митрополит Тихон». Таким образом, избранником оказался кандидат, набравший наименьшее количество голосов.

При получении известия об избрании его Патриархом свт. Тихон сказал:

Ваша весть об избрании меня Патриархом является для меня тем свитком, на котором написано: плач, стон и горе… Сколько придется мне глотать слез и испускать стонов в предстоящем мне патриаршем служении, особенно в настоящую тяжелую годину!

В тот же день все архиереи – члены Собора – собрались в резиденции Московских митрополитов. Архиепископ Антоний (Храповицкий), кандидат, набравший наибольшее число голосов, обратился к избранному на Патриарший престол митрополиту Тихону, сказав, в частности, следующее: «Сие избрание нужно назвать по преимуществу делом Божественного Промысла по той причине, что оно было бессознательно предсказано друзьями юности, товарищами Вашими по Академии. Подобно тому, как полтораста лет тому назад мальчики в Новгородской бурсе, дружески, шутя над благочестием своего товарища Тимофея Соколова, кадили перед ним своими лаптями, воспевая ему величание как Божиему угоднику, а затем их внуки совершали уже настоящее каждение пред нетленными мощами его, то есть Вашего небесного покровителя Тихона Задонского; так и Ваши собственные товарищи прозвали Вас „патриархом“, когда Вы были еще мирянином и когда ни они, ни Вы сами не могли и помышлять о действительном осуществлении такого наименования <...>».

Так закончился двухвековой период существования Русской Церкви без патриаршества, отмененного Петром I в 1721 г. в ходе его западнических реформ, нарушивших симфонию между государственной и духовной властями. Реформа Петра, превратившая Церковь в одно из утилитарных министерств, конечно, нанесла огромный вред Церкви. Но в ХIХ веке и особенно в последнее царствование традиционная симфония между церковной и государственной властью постепенно восстанавливалась де факто благодаря личным качествам Императоров, православных государственных деятелей, как К.П. Победоносцев (обер-прокурор Святейшего Синода с 1880 по 1905 гг.), и влиянию таких святых подвижников, как св. прав. Иоанн Кронштадтский, чей авторитет для двух последних Государей был несомненен.

Параллельно с этим восстановлением симфонических отношений между лучшими представителями Церкви и государства, в ту же эпоху развивался обратный процесс отчуждения между монархом-самодержцем и высшим духовенством. Либеральные общественные и церковные деятели, аргументируя формальной «несвободой» Церкви, требовали созыва Поместного Собора и восстановления патриаршества совсем в иных целях: не для восстановления традиционной сильной духовной власти, а как одного из антимонархических инструментов «демократизации» общества. Поэтому антимонархические настроения были, как это не удивительно, присущи и высшим архиерееям, что выразилось в их поведении в дни свержения российской монархии.

… Когда из трех кандидатов, намеченных Московским Собором, жребий, брошенный перед иконой Владимирской Божией Матери, указал одного — все с радостным облегчением увидели перед собой ясного и кроткого, благостного и смиренного Тихона. И все, вне зависимости от того, желали они восстановления Патриаршества, или боролись против него, приняли и полюбили Святейшего Тихона. И это наименование «Святейший», столь долго не бывшее в употреблении, стало привычным и дорогим, как бы собственным именем нового Патриарха. Личность Патриарха Тихона, казалось, заключала в себе все те черты, которые особенно присущи Православию и русскому старчеству в особенности: смирение духа с полным отсутствием личных претензий или гордости, кротость, голубиная чистота вместе с детской ясностью и радостью о Господе... Эта кротость была не только даром природы, но духовным плодом мира и радости о Духе Святе, так же, как и его удивительная способность защищать себя веселой шуткой или добродушным смехом в то время, как большинство людей были бы полны обиды и негодования, есть та детская простота, обладание которой необходимо, чтобы войти в Царство Небесное. Здесь мы имеем высшую мудрость любви, которая не имеет своего и не радуется неправде, но сорадуется Истине, которая все переносит, всему верит, на все надеется. И этот дар дарован был Божиею Матерью Своему избраннику, посланному на великие испытания. Вот почему одно существование Патриарха уже исполняло людей радостью и утешением; сердца смягчались и улыбка появлялась на губах в то время, когда людям вообще не легко быть радостными. С самого начала Собор и народ любили своего Отца. Здесь осуществилось то отношение между Пастырем и пасомыми, которое характерно для Православной Церкви, отношение не страха или строгой дисциплины, но отношения любви — любви в послушании и послушания в любви.

(Проф.- прот. С. Булгаков)

Став во главе русских иерархов, Патриарх Тихон не изменился, он остался таким же доступным, простым, ласковым человеком. Все, соприкасавшиеся со Святейшим Тихоном, поражались его удивительной доступности, простоте и скромности. Широкую доступность Святейшего нисколько не ограничивал его высокий сан. Двери его дома всегда были для всех открыты, как открыто было каждому его сердце — ласковое, отзывчивое, любвеобильное. Будучи необыкновенно простым и скромным, как в личной жизни, так и в своем первосвятительском служении, Святейший Патриарх не терпел и не делал ничего внешнего, показного. Но мягкость в обращении Святейшего Тихона не мешала ему быть непреклонно твердым в делах церковных, где было нужно, особенно в защите Церкви от ее врагов.

Дело Патриарха Тихона

Неизмеримо тяжел был его крест. Руководить Церковью ему пришлось среди всеобщей церковной разрухи, без вспомогательных органов управления, в обстановке внутренних расколов и потрясений, вызванных всевозможными «живоцерковниками», «обновленцами», «автокефалистами». Ситуация осложнялась и внешними обстоятельствами: сменой политического строя и приходом к власти богоборческих сил, голодом, Гражданской войной. Это было время, когда отбиралось церковное имущество, когда духовенство подвергалось преследованиям и гонениям, массовые репрессии захлестнули Церковь Христову. Со всех концов России приходили к Патриарху известия об этом.

О своей жизни, о своем будущем он уже совсем не думал. Он сам был готов к гибели ежедневно. «Пусть имя мое погибнет в истории, только бы Церкви была польза», — говорил он, идя вослед за своим Божественным Учителем до конца.

Для спасения тысяч жизней и улучшения общего положения Церкви Патриарх принял меры к ограждению священнослужителей от чисто политических выступлений. 25 сентября 1919-го года, уже в самый разгар Гражданской войны, он издал Послание с требованием к духовенству не вступать в политическую борьбу.

Заточение и смерть

Безбоязненно служил он в храмах Москвы, Петрограда, Ярославля и других городов, укрепляя духовную паству. Когда под предлогом помощи голодающим была предпринята попытка разгрома Церкви, Патриарх Тихон, благословив жертвовать церковные ценности, выступил против посягательств на святыни и народное достояние. В результате он был арестован и с 16 мая 1922-го года по июнь 1923-го года находился в заточении. Власти не сломили святителя и были вынуждены выпустить его, однако стали следить за каждым его шагом. 12 июня 1919-го года и 9 декабря 1923-го года были предприняты попытки убийства, при втором покушении мученически погиб келейник Святейшего Яков Полозов.

Несмотря на гонения, святитель Тихон продолжал принимать народ в Донском монастыре, где он уединенно жил, и люди шли нескончаемым потоком, приезжая часто издалека или пешком преодолевая тысячи верст. Последний мучительный год своей жизни он, преследуемый и больной, неизменно служил по воскресным и праздничным дням. 23 марта 1925-го года он совершил последнюю Божественную Литургию в церкви Большого Вознесения, а в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы почил о Господе с молитвой на устах.

Не напрасно носил он титул «Святейшего». Это был действительно «Патриарх», «Отец отцов». Год тому назад я видел Святейшего, окруженного более чем 20-ю епископами, среди которых были не только молодые, но и люди почтенного возраста, как митрополиты Петр (Полянский), Серафим (Александров) и др. Казалось, я вижу доброго-доброго старика-отца, окруженного родными детьми, живущими в разных городах нашей обширной Родины и съехавшимися на его именины. Каждый имеет свои заботы, свои огорчения, печать которых еще лежит на их задумчивых лицах. Но вот появляется Отец — ласково треплет по плечу одного, обнимает другого, улыбается третьему, скажет ласковое слово четвертому, и заметно, как разглаживаются скорбные морщины на старческом лице седого, угрюмого архиепископа, повеселело на сердце у молодого викария, просветлело лицо старика-митрополита, восторженно смотрит в глаза старика-Патриарха молодой ученый епископ. И теперь этого отца не стало... Осиротели епископы, осиротело духовенство, сиротой стал Православный русский народ, вдовой — Русская Православная Церковь.

… Во весь свой богатырский (физически и духовно) рост вставал почивший Первосвятитель… После падения самодержавия Святейший Патриарх Тихон вступил на патриарший престол, вдовствовавший боле 200 лет, не ожидая для себя ничего, кроме тернового венца, но он шел на этот подвиг, так как туда звал его Христос, так как этого требовало благо Церкви. Отбросив всякие мирские соображения, всю «мирскую мудрость», он руководился только верою во Христа Иисуса, и пламенея любовью Христовой, он видел только измученных и нравственно и физически людей, часто растерявших даже веру, и во всех, от мала до велика, прозревал живые души. Для него было все равно — кто перед ним: бывший генерал, бывший дворянин, крестьянин или рабочий. Ни в старое, ни в новое время, ни до, ни после революции — он не был заражен модною болезнью — различать людей по их социальному положению: он видел во всех образ Божий и любил и жалел их. Вот чем объясняется его безграничная ласка к людям. Если билось в них верующее сердце, душа, ищущая Бога — он принимал всех, как отец блудных сынов, и заколал для них тельца упитанного, хотя знал и видел, что недовольство известных кругов против него растет. Но он не обращал на это внимания и делал дело Божие. Когда же окружавшие его, как ученики Господни в саду Гефсиманском, испугались приведенной Иудой-предателем спиры и разбежались, он остался один, но ни минуты не поколебался ответить: «Да, я — Святейший Патриарх Московский и всея России». Это было не только красиво, это была великая победа Духа, победа веры. Вся Русь дрогнула и началось великое собирание церковных сил, возвращение к соборности…

Протоиерей Н., из слова на литии.

Из слова митр. Сергия (Страгородского) на литии (по памяти записано протоиереем Н.):

… Его святительская деятельность и до избрания в Патриархи никогда не сопровождалась внешним блеском. Его личность не была заметна. Казалось, что он не имел никаких особенных дарований, которыми мог бы блистать. Как будто даже ничего не делал. Не делал, но его деятельность всегда была плодотворна по своим результатам; не делал… но при нем какой-то маленький приход превратился в Американскую Православную Церковь. То же было и в Литве, и в Ярославле, где последовательно служил Святейший в сане архиепископа. То же повторилось и здесь. Казалось, что он ничего не делал, но тот факт, что вы собрались здесь, Православные, есть дело рук Святейшего. Он на себе одном нес всю тяжесть Церкви в последние годы. Им мы живем, движемся и существуем как Православные люди. По своему характеру почивший святитель отличался величайшей благожелательностью, незлобивостью и добротой. Он всегда одинаково был верен себе: и на школьной скамье, и на пастырской и архипастырской ниве, вплоть до занятия патриаршего престола.

Он имел особенную широту взгляда, способен был понимать каждого и всех простить. А мы, очень часто, его не понимали, очень много и еще больше огорчали его своим непониманием, непослушанием, отступничеством.

Один он безбоязненно шел прямым путем служения Христу и Его Церкви.

За что любил его Православный русский народ? Каким образом у почившего созрели такие высокие, редкие добродетели?

Любил Православный народ своего Патриарха потому, что он возрастил эти богатые добродетели на почве церковной при благодатной помощи Божией. Свет Христов просвещает всех, говорит слово Божие, и этот свет Христов был тем светочем, который путеводил почившего во время его земной жизни.

Будем надеяться, что за высокие качества милосердия, снисходительности и ласки к людям Господь будет милостив к нему, предстоящему теперь перед Престолом Божиим.

Прот. Валентин Свенцицкий (слово в храме 26 марта/8 апреля):

… Господь указал Тихону быть Российским Патриархом. Чем же был он для Русской Церкви?

Он был ее совестью.

В эпоху всеобщего распада, всеобщей лжи, всеобщего предательства, продажности, отступничества — был человек, которому верил каждый, о котором каждый знал, что этот человек не продаст правды. Вот чувство, которое было в сердце каждого из нас. Пред Престолом Российской Церкви горела белая свеча. У него не было ничего личного, ничего мелкого, своего — для него Церковь была все.

Вот что объединяло паству в тяжелые годы потрясений. После трех лет недавно я вновь увидел Патриарха. Отворилась дверь. Я вошел в приемную. Трепет прошел по моему сердцу. Я увидел перед собой икону, живого угодника Божия, как изображает их Церковь на иконах. Это был образ слова, жития, любви, духа, веры, чистоты. Никакая клевета и никакая ложь, никакая злоба не могла отнять у верующих этой уверенности в духовном величии Патриарха.

... Так ясно почувствовалось, что здесь Христос, что в этой смиренной, в этой уничиженной обстановке своей великий наш Патриарх — со Христом…

Тяжкие потрясения ожидают Православную Церковь и многие соблазны: будет усиление лжи и беззакония. Но ложь не станет правдой оттого, что ее станет повторять большинство. Черное не станет белым оттого, что многие это черное станут признавать за белое…

Не внешнее страшно нам, а внутреннее. Страшно наше собственное духовное состояние — особенно, когда между нами идут распри, когда нет единства в среде самих Православных христиан.

Архиепископ Иоанн (Поммэр). Слово в Рижском кафедральном Соборе 30.3/12.4 1925 г.

… Подобно св. Филиппу и св. Гермогену, в тяжелую для родины годину Патриарх должен был осветить народу текущие события с церковной точки зрения, и он этот долг исполнил. Значение этих посланий громадно: ими раз навсегда установлено в среде Православных народных масс определенное мнение о наличной власти, как власти безбожной, достойной анафемы, и этого мнения не рассеять ни прямым представителям третьего интернационала, ни их жалким наемникам. Мы твердо уверены, что за эти послания и всю совокупность его национальнополитических деяний не только мудрый град Ярослава Мудрого, но и вся Россия признает его своим почетным гражданином…

С прошлого года время от времени стали появляться в печати сообщения о тяжких недугах Патриарха. Появилось сообщение, что Патриарха постиг удар. Потом этот «удар» повторили еще и еще. Потом появилось сообщение о почечном заболевании. Чуялось, что эти настойчивые сообщения подготовляют общественное сознание к чему-то роковому.

… Создалось впечатление неясности и таинственности обстоятельств смерти Патриарха. Определенно, даже в печати, стали раздаваться голоса, что смерть Патриарха мученическая. Жил исповедником, умер мучеником…

Проф.-прот. С. Булгаков (14/27 апреля 1925 г., Прага):

Дело и страдания Патриарха Тихона столь огромны, столь единственны в своем роде, что ускользают от холодного и равнодушного взгляда. Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Слова изнемогают и отказываются служить, присутствуя при этом Гефсиманском борении и видя этот Голгофский путь, и только любовь и благодарность стремятся излить себя в словах.

Лишь немногие лица в Церкви столь трагичны в своей земной судьбе и в то же время столь явно отмечены особым помазанием божественного избранничества. Век, слабый верой, ищет знамений, но знамения не дадутся тем, кто не хочет видеть или слышать. Но для тех, кто имеет глаза и уши, наше время полно великих чудес, и из этих знамений и чудес одним из самых поразительных, как великая милость Божия к Русской Церкви в дни гонений и горя, был Патриарх Тихон.

...Кормчий Русской Церкви встал за руль в тот самый момент, когда разразился ураган, разрывая паруса и ломая мачты. Черные тучи антихристова гонения за веру уже заволакивали небо, когда Патриарх, неся в руке жезл Святителя Петра, митрополита Московского, взошел на древний Престол. В это время не место было неведению или легкомыслию. Только глядя прямо в лицо свирепого и безжалостного врага, только с полным самообладанием и полной готовностью принести себя в жертву было возможно взойти на Престол Патриархов... Умереть прежде смерти, осуществить Гефсиманское самоотречение: «Да будет воля Твоя!» Жертва должна покорно покориться принесению себя в жертву, как и пророк сказал, предзря Жертву из жертв — Сына Божия, распятого за грехи мира: «Как овца веден Он был на заклание и как агнец перед стригущими Его безгласен». Образ этого Агнца запечатлелся на Святейшем Тихоне с первых дней его служения...

...То, что произошло в нем, — смерть еще до смерти, прохождение через огонь жертвенного очищения, — оставило неизгладимые черты на его духе; он был закален и вырос духовно, как никто другой. То была особая царственная свобода с полным отсутствием страха за свою судьбу. Каждый ощущал радость в присутствии Патриарха, т. к. он не знал страха, хотя и был окружен постоянной грозящей опасностью. Даже мужественные сердца подчас испытывали тайный страх, но он оставался ясным и светлым, даже когда находился на волосок от смерти, потому что уже с первых дней палачи русского народа жаждали его крови. Я даже скажу больше: было ясно, что Патриарх даже стремился быть принесенным в жертву за свой народ, казалось, им руководит тайная мысль, что его смерть может быть выкупом за свободу народа. Но ему не было дано стать мучеником в эти первые бурные месяцы. Его уделом был не короткий и блаженный момент мученичества, но долгий и суровый Крест исповедничества вместе с подавляющим и невыразимым бременем ответственности, явно превышающей силы слабой природы человека...

В первые месяцы после восстановления Патриаршества происходило множество печальных заупокойных служб, оглашаемых слезами и криками страдальцев, которым не было возможности помочь. В то же время началось истребление духовенства в его как высших, так и низших рядах, и разлился поток безбожия и разврата, заставлявший вспоминать допотопное человечество...

Несомненно, Патриарх не мог изменить своего отношения к духу безбожия и антихристианства в советском правительстве. В начале своего правления он осудил этот дух перед лицом всего мира, и он никогда не отрекался от этого осуждения, да и не мог отречься. В первые годы, когда никто не верил, что эта чудовищная и неестественная форма правления будет долговременной, Патриарх был готов принести в жертву свою жизнь за освобождение страны. Но когда длительный и хронический характер этой болезни русского государства (которая есть также болезнь и русского духа) стал очевидным, он понял необходимость учитывать это обстоятельство и подчиниться фактам, подобно тому, как ранние христиане подчинились факту правления Нерона. И это тем более, что его внимание было теперь сосредоточено на борьбе с «Живой Церковью». Это необходимое сужение фронта нашло выражение в известном примирительном заявлении по отношению к Советской власти. И так как мы не в состоянии отличить правду от лжи в этом царстве лжи и подлогов, то благоразумнее судить не по самому тексту документа, опубликованного от имени Патриарха, но по общему направлению событий. Эти уступки Патриарха мы должны рассматривать, как его последнее пастырское самопожертвование для благополучия своего духовного стада: вместо венца мученичества, бесчестие и унижение мира с теми, кому на время было дозволено мучить нашу страну. Будем откровенны: в другом человеке такое поведение было бы предосудительным, но исходя от Патриарха, оно было новым самопожертвованием, добровольным самоуничижением во Христе. Именно так оно было воспринято народом в его неизменной любви: любовь все переносит, всему верит, на все надеется, все терпит (1Кор. 13).

...Патриарх был ангелом Русской Церкви в дни испытаний. Он был хранителем и стражем достоинства верховной власти и свободы Церкви. Он учил нас видеть в Ней высшую и абсолютную ценность, которая не может быть подчинена каким бы то ни было практическим соображениям, как бы высоки они ни были, подобно тому, как нельзя менять первородство на чечевичную похлебку. Его вдохновляла идея Церкви, чистой и непорочной. Патриарх был хранителем чистоты веры и неодолимости церковного здания, ограждая Церковь одновременно от националистических страстей и от социалистической демагогии...

...При начале нового высшего церковного управления в 1918 г., в то время, когда Патриарх и все члены Собора были в большой опасности за свою жизнь, — он открыл первое заседание словами: «Мы живем в радостное время, мы видим осуществление идей соборности...»

...Патриарх охранял Церковь от отождествления с белым движением, т. к. это движение не выражало желаний большинства народа, который не исцелился от болезни большевизма. Он охранял Церковь от слишком тесной связи с какой бы то ни было политической группировкой, как стало явно после Карловацкого Собора эмигрантских Церквей. Он охранял Церковь от поглощения зловещими элементами «Живой Церкви», которые стремились сделать Ее послушным орудием советского правительства. Борьба против «Живой Церкви» была борьбой за Церковь, за Ее достоинство и свободу, за чистоту непорочной Невесты Христовой.

...Опасность до сих пор продолжает существовать, т. к. из острой фазы она перешла в хроническую, а социалистическая фальсификация христианства будет продолжаться. Но главная волна разбилась. В открытой борьбе с Церковью «Живая Церковь» была побеждена, и Патриарх вышел победителем, сильный верой и доверием к народу, хотя и заключенный в тюрьме. Трудно предположить, как безнадежно было бы положение Русской Церкви, если бы злоба живоцерковного движения не разбилась бы об эту скалу.

В Патриархе Русская Церковь потеряла живой символ церковного единства, а русский народ — образ национального единства... Ныне Моисей отозван, не увидев обетованной земли, и его народ оставлен без вождя в пустыне. Кого-то воздвигнет Господь, чтобы занять его место?...

...Восшествие на Патриарший Престол было для Патриарха восшествием на Крест. Он был возведен в это высшее достоинство, чтобы Он мог нести Крест служения. Ныне он молится за народ страдающий и ослепленный, чтобы он стал верным, чтобы он смог сохранить в чистоте святое сокровище Православия, чтобы он мог возлюбить Бога более, чем свою собственную жизнь. Патриарх в узах во главе России, в узах стал светом мира. Никогда от начала истории Русская Церковь не была столь возвышена в своей Главе, как Она была возвышена в эти прискорбные дни испытаний. И во всем христианском мире нет имени, которое повторялось бы с таким уважением, как имя Главы Русской Церкви. Оно выполняет апостольское служение Вселенского Православия. Этот тихий и мягкий свет привлекает к себе и покоряет. И Патриарх выполняет всемирное дело проповеди Православия, он призывает всех к единству под его сень. И это его дело приносит и будет приносить духовные плоды, хотя и неведомые миру. Разве это не чудо Божией благодати к Русской Церкви, что Ей была дарована подобная духовная сила во всех Ее земных уничижениях!

И святое имя, которое венчает Ее в дни испытаний, есть имя мученика в Церкви, терпящей мучения, отца его недостойных детей, Святейшего Патриарха Тихона.

(«Славянское Обозрение», (анг.), т. IV, № 10, Лондон, июнь 1925 г.).

Канонизация и почитание

9 октября 1989 года Святитель Тихон был канонизирован Архиерейским Собором Русской Православной Церкви; он стоит во главе Собора Новомучеников и Исповедников Российских.

19 февраля 1992 года совершилось обретение святых мощей Патриарха Тихона. Мощи обычно открыто покоятся в Большом Донском соборе Донского монастыря.

Память святителя Тихона Церковь празднует 25 марта (по старому стилю) в день его преставления; а также 26 сентября — день его прославления в лике святых.

3 декабря 2007 года Святейший Патриарх Алексий II по представлению благословил внести в официальный месяцеслов ещё один день памяти святителя Тихона — 5 ноября по старому стилю — это дата избрания на Всероссийский Патриарший Престол. Этот день памяти Святителя особенно важен, поскольку на богослужении в этот день молитвы, обращенные к нему, звучат наиболее полно. Ведь 25 марта (7 апреля по новому стилю) — праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, и служба целиком посвящена этому празднику. 26 сентября (9 октября по новому стилю) память Святителя Тихона совпадает с памятью апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Богослужение же 5 (18) ноября может быть в основном обращено к святителю-исповеднику — Патриарху Тихону.

См. также:

|