|

Святитель Иннокентий Херсонский

Предмет праздника и отношение к жизни христианской

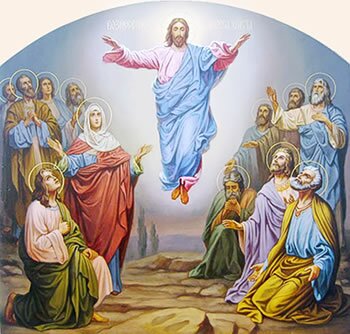

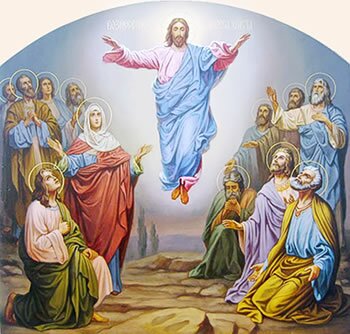

В сороковой день, считая с первого дня Пасхи, совершается праздник Вознесения воскресшего Господа на небо. Описание этого великого события находится в книге Апостольских деяний (Деян. 1). Цель сего праздника та, чтобы мы, следуя мысленно за вознесшимся Христом, возносились духом, научались мудрствовать небесная, а не земная, и не привязывались душой к стране временного странствования. Итак, если вы воскресли со Христом, – учит апостол Павел, – «то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; о горнем помышляйте, а не о земном» (Кол. 3:1-2). «Наше же жительство – на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его» (Флп. 3:20-21). «Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего» (Евр. 13:14).

Начало праздника

Некоторые установление праздника Вознесения Господня относят ко временам позднейшим; но это опровергается достоверными памятниками его древности. Ибо: 1) О нем упоминает еще Августин, отец IV века. «Что сохраняем, – говорит, – мы и все вообще христиане, то, само собой разумеется, дошло до нас или от самых апостолов, или от всеобщего согласия Церкви, как, например, и обыкновение ежегодным торжеством прославлять страдание Господне, Воскресение, Вознесение на небо и Сошествие с неба Духа Святого». Из этого видно, что праздник Вознесения Господня совершали еще гораздо раньше времен Августина, и притом всеми Церквами; и, следовательно, начало его скрывается в самой глубокой древности. 2) Праздник Вознесения Господня повелевается праздновать в одном из 17 правил, известных под именем Правил апостолов Петра и Павла. «Святое Вознесение, – говорится там, – да празднуют; понеже совершение есть, еже о Христе, смотрения». То же самое повторяется и в так называемых Постановлениях апостольских. Правила эти и постановления появились, по суду критиков, еще в конце II столетия, и есть не что иное, как остатки устных наставлений и примеров апостольских, дошедшие до означенного времени через подражание и постоянное наблюдение их преемниками апостольскими; почему Ириней и называет оные преданием. Следовательно, праздник Вознесения Господня, в них упоминаемый, получил свое начало от самых апостолов и был соблюдаем, по крайней мере, некоторыми их преемниками до письменного заповедания совершать его всем христианам. Итак, мнение Рехенберга, будто праздник Вознесения Господня сделался известным с того времени, когда под именем Пятидесятницы престали разуметь все время от Пасхи до сошествия Святого Духа на апостолов, само собой падает. Да в Церкви Греческой и не переставали совершенно так разуметь; хотя и праздник сошествия Святого Духа, в частности, называют также Пятидесятницей.

Примечание. Госпиниан Рудольф, следуя рассказу Фомы Неогеорга, говорит, что Вознесение Христово в день сего праздника представляемо было в Церквах чувственным образом, а именно: поставлялась на жертвенник икона Христа Спасителя, и поднимаема была вверх так, что наконец скрывалась от глаз присутствовавших. Обряд этот, если и существовал, то в Церквах Западных, где и ныне представляют еще чувственным образом Воскресение Христово, а в праздник Рождества Христова показывают статую младенца Иисуса, которую все присутствующие целуют. Такое представление святых вещей людей простых в новости поражает, но скоро становится предметом одного любопытства и начинает больше развлекать, нежели одушевлять. Посему в Церкви Восточной таковых представлений никогда не было; разве кто отнесет к сему представление Входа Спасителя во Иерусалим и умовение ног, из которых первый представляем был прежде, а второе и теперь представляется; но это действия обыкновенные, не сверхъестественные, хотя были совершены и Иисусом Христом.

Происхождение службы

Служба на праздник Вознесения Господня, какую мы имеем в Цветной Триоди, неизвестно кем составлена; но из канонов (коих два) один составлен Иоанном Дамаскиным; другой – Иосифом Песнописцем, писателем IX века. Вероятно, что и другие песни, если не все, то некоторые, составлены ими же.

Проповеди святых отцов

Проповеди на сей праздник оставили нам святые отцы: Афанасий, Григорий Нисский, Златоуст, Епифаний, Августин, Лев Папа, Иларий, Петр Хрисолог, Григорий Великий, Феофилакт.

Продолжение праздника

Праздник Вознесения Господня совершается торжественнейшим образом токмо один день, а меньшее торжествование его, или так называемое попразднство, продолжается еще восемь дней, то есть включительно до пятницы пред сошествием Святого Духа.

Источник: Святитель Иннокентий Херсонский. О великих Господских и Богородичных праздниках.

См. также:

|