|

Фёдор Гайда

Понятие «личность» ныне четко ассоциируется с либеральной демократической идеологией. Постоянно говорится о правах личности, ее достоинстве, возможностях. Личность воспринимается как «Я», как «эго» – нулевая координата социального космоса. Все через нее, и ничего без нее. Но нулевая координата не зря имеет такое название: как у бублика, здесь все самое интересное – на поверхности, внутри – дырка. Внутренний мир – сугубо интимная сфера, и, как часто бывает, чем беднее, тем интимнее. Важен только статус. Между тем подобная смысловая стерилизация отнюдь не изначальна. Появление слова «личность» в применении к отдельному человеку имело для России значение поистине эпохальное.

Еще в XVIII и в начале XIX столетий словом «личность» называли оскорбление, пристрастность, самолюбие. Так, А.С. Пушкин в эпиграмме «Журналами обиженный жестоко…» писал:

Иная брань, конечно, неприличность,

Нельзя писать: Такой-то де старик,

Козел в очках, плюгавый клеветник,

И зол, и подл: все это будет личность.

Иногда под «личностью» понимали также особенность, отличие. Именно в этом значении слово употреблял Н.М. Карамзин в предисловии к «Истории государства Российского»: «Мы все граждане – в Европе и в Индии, в Мексике и в Абиссинии; личность каждого тесно связана с отечеством: любим его, ибо любим себя» [*]. Отдельного человека тогда именовали «особой», «персоной», «лицом». В этом был отчетливый юридический привкус; для личности с ее духовным миром особого слова, кроме достаточно неопределенного и широкого понятия «человек», не было.

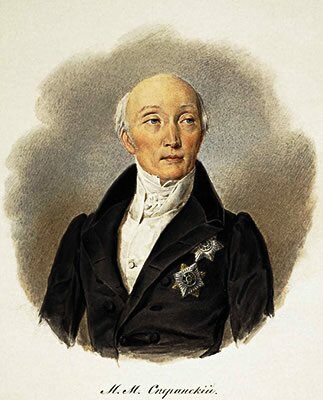

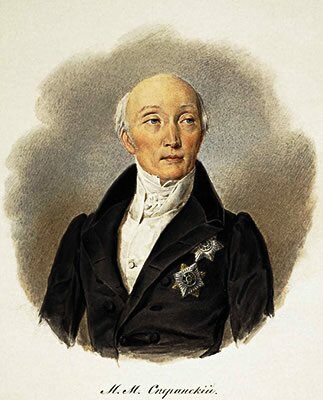

Первым, кто придал понятию «личность» новое – именно духовное – значение, был выдающийся русский государственный деятель М.М. Сперанский – тот самый, которого Наполеон в свое время предлагал Александру I обменять на любое из завоеванных им государств. В своем наставлении для юношества «Руководство к познанию законов» (1838), недописанном из-за кончины, Сперанский – наставник цесаревича – давал первое в русской традиции определение личности: «Собственность лица есть власть человека над собственными его силами, как душевными, так и телесными. Власть сия основана на первообразной власти духа над душою и души над телом. Сие называется личностью, самостоятельностью (personnalité)». Власть духа имела для мыслителя принципиальную важность. Он также писал: «Цель общежития есть утвердить между людьми нравственный порядок и посредством правды общежительной возвести к правде всеобщей. Общежитие есть преддверие вечности. В нем человечество навыкает, приуготовляется, образуется к нравственному единству». Сперанский также предполагал опровергнуть противоположное, взятое из идеологии Просвещения, мнение «о начале общества от личных польз и договоров» [*].

Дитя своего века, Сперанский в течение всей жизни увлекался самыми различными мистическими учениями, но духовный опыт семьи (он был сыном священника) и время обучения в семинарии даром не прошли. В 1816 году Сперанский с изумлением прочел Добротолюбие (в 1793 году оно было переведено на славянский язык преподобным Паисием Величковским) и, по его собственному признанию, нашел в нем все то, что ранее искал у французских и латинских авторов-мистиков. Наиболее важным Сперанский посчитал учение о созерцании Фаворского света и практике Иисусовой молитвы. По его мнению, они прямо воплощали слова апостола Павла: «Сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; сеется тело душевное, восстает тело духовное… Первый человек – из земли, перстный; второй человек – Господь с неба» (1 Кор. 15:42-44, 47). Как писал Сперанский, святые отцы называли это «преобожением», а сам апостол Павел – соединением всего небесного и земного «под главою Христом» (Еф. 1:10). Сперанский также знал, что практика Иисусовой молитвы пришла в Россию в XIV веке с Афона и сохранялась в Саровской пустыни [*]. Письма, посредством которых Сперанский делился своими духовными открытиями с Ф.И. Цейером и С.М. Броневским, были высоко оценены святителем Феофаном Затворником [*].

В Добротолюбии, которое столь поразило Сперанского, были помещены наставления святого Макария Великого, где были и такие слова: «Как муж тщательно собирает в дом свой всякие блага, так и Господь в доме Своем – душе и теле – собирает и полагает небесное богатство Духа… Как тело без души мертво и не может ничего делать, так без небесной души, без Духа Божия и душа мертва для Царства и без Духа не может делать того, что Божие» [*]. «Первообразная власть духа», о которой пишет Сперанский в своем определении личности, означает именно это.

Незавершенное «Руководство к познанию законов» было опубликовано в 1845 году. К этому времени в сердцах русского образованного общества царил Гегель. Под его влиянием понятие «личность» становится популярным. Однако что оно в данном случае значит? Для Гегеля «личность» – это субъект, самосознание, «Я» [*]. Философ высоко ценил роль христианства и считал, что именно оно принесло человеку осознание себя как личности, но упор делал именно на интеллектуальную сферу. Христианство и Сам Бог тут воспринимаются как идея, факт сознания.

Уже в 1847 году в России разгорелся первый спор о «личности». Молодой профессор юридического факультета Московского университета К.Д. Кавелин опубликовал в журнале «Современник» статью «Взгляд на юридический быт древней России». «Христианство, – писал Кавелин, – открыло в человеке и глубоко развило в нем внутренний, невидимый, духовный мир… Когда внутренний духовный мир получил такое господство над внешним материальным миром, тогда и человеческая личность должна была получить великое, святое значение, которого прежде не имела… В древности человек как человек ничего не значил… Человек – живой сосуд духовного мира и его святыни; если не в действительности, то в возможности он представитель Бога на земле, возлюбленный сын Божий, для которого Сам Спаситель мира сошел на землю, пролил святую кровь Свою и умер на Кресте. Такой совершенно новый взгляд на человека должен был вывести его из ничтожества, освободить из-под ига природы и внешнего мира» [*]. Кавелин отстаивал идею развития личности как основного начала общества. Влияние Гегеля на мысль Кавелина безусловно: так, вслед за немецким мыслителем русский пишет о «глубоком чувстве личности» у германских племен [*]. Однако следует учесть, что написана статья Кавелина была на основе курса лекций по истории русского права, который Кавелин читал в 1844–1848 годах. Кадры для юридических факультетов после введения Университетского устава 1835 года подбирал Сперанский; Кавелин окончил такой факультет и позднее преподавал на нем. Скорее всего, он был знаком с ранее цитированной работой Сперанского – во всяком случае, статья Кавелина была написана через несколько месяцев после публикации труда выдающегося правоведа.

Кавелин был западником, и его статья была резко раскритикована славянофилом Ю.Ф. Самариным. Он защищал приоритет общины над личностью – причем тоже с гегельянских позиций [*]. Однако в том же номере «Современника» вышла статья В.Г. Белинского «Взгляд на русскую литературу 1846 года». «Неистовый Виссарион» уже давно был разочаровавшимся гегельянцем и страстно критиковал идею личности как самосознания: «Ум без плоти, без физиономии, ум, не действующий на кровь и не принимающий на себя ее действия, есть логическая мечта, мертвый абстракт. Ум – это человек в теле, или, лучше сказать, человек через тело, словом, личность» [*]. Так или иначе, но после этого о «личности» заговорили на каждом углу. Ап. Григорьев в критической статье 1847 года писал даже так: «Акакий Акакиевич гоголевской “Шинели” сделался родоначальником многого множества микроскопических личностей» [*].

Гегельянское понимание не было полностью отброшено; наоборот, позднее оно проросло и укрепилось в оппозиционной – преимущественно социалистической – среде (П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский). В 1860-е годы именно тут возникло и близкое понятие «интеллигенция»: она рассматривалась как коллективная «личность», общественная сила, основанная на служении некоей идее. Утопическое сознание наконец обрело своих основных идолов.

Активное использование слова «личность» славянофилами в середине 1850-х годов начинается после того, как И.В. Киреевский по предложению оптинского старца Макария (Иванова) принял участие в издании святоотеческого наследия в переводе преподобного Паисия Величковского. Киреевский выступил категорическим противником немецкой философской традиции: «Для одного отвлеченного мышления существенное вообще недоступно. Только существенность может прикасаться существенному… Ибо существенного в мире есть только разумно-свободная личность. Она одна имеет самобытное значение. Все остальное имеет значение только относительное. Но для рационального мышления живая личность разлагается на отвлеченные законы саморазвития или является произведением посторонних начал и в обоих случаях теряет свой настоящий смысл… Рациональному мышлению невместимо сознание о Живой Личности Божества и о Ее живых отношениях к личности человека» [*]. Синонимом «личности» у Киреевского было «цельное бытие» человека, вполне схожее с «самостоятельностью» Сперанского. Единомышленник Киреевского А.С. Хомяков в своих поздних работах отождествлял понятия «личности» и «ипостаси» Иисуса Христа (личность или ипостась как то, что принадлежит воплощенному Лицу Бога-Сына) [*].

О любви как единственной силе, способной сохранить человеческую личность, писал Ф.М. Достоевский: «Разве в безличности спасение? Напротив, напротив, говорю я, не только не надо быть безличностью, но именно надо стать личностью, даже гораздо в высочайшей степени, чем та, которая теперь определилась на Западе. Поймите меня: самовольное, совершенно сознательное и никем не принужденное самопожертвование всего себя в пользу всех есть, по-моему, признак высочайшего ее могущества, высочайшего самообладания, высочайшей свободы собственной воли. Добровольно положить свой живот за всех, пойти за всех на крест, на костер – [это] можно только сделать при самом сильном развитии личности» [*].

Достоевский четко противопоставил те два понимания личности, о которых уже было сказано. Писатель, переживая смерть первой жены, в свою записную книжку в Великий четверг 1864 года занес такие слова: «16 апреля. Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей? Возлюбить человека как самого себя, по заповеди Христовой, – невозможно. Закон личности на земле связывает. “Я” препятствует. Один Христос мог, но Христос был вековечный от века идеал, к которому стремится и по закону природы должен стремиться человек. Между тем после появления Христа, как идеала человека во плоти, стало ясно как день, что высочайшее, последнее развитие личности именно и должно дойти до того (в самом конце развития, в самом пункте достижения цели), чтоб человек нашел, сознал и всей силой своей природы убедился, что высочайшее употребление, которое может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего “Я”, – отдать его целиком и каждому безраздельно и беззаветно. И это величайшее счастье» [*]. «Закон личности на земле», о котором говорит Достоевский, вступает в силу именно тогда, когда эта личность замыкается на своем «Я». Противопоставить этому можно только «первообразную власть духа». Без самопожертвования (то есть любви в духе), без «Ты» личность деградирует, распадается ее внутренняя иерархия.

Таким образом, уже в XIX веке в России сформировалось два понимания человеческой личности: одно было основано на новозаветном и святоотеческом понимании и предполагало самореализацию человека в духе и любви, конечной задачей личности выступало обожение; второе происходило от идеалистической (гегелевской) философии и было связано с самосознанием и переживанием собственного «Я». Раскрытие личности, иными словами, предполагало два прямо противоположных пути – в Боге и через Бога или в себе самом и через самого себя.

12 мая 2011 г.

Источник: Православие.Ru

|